Después de la inyección de moral recibida con la nueva interpretación de Paganel al mensaje del capitán Grant, nuestros amigos sospechan que nuevos peligros se avecinan, amenazando la integridad del enorme árbol que les cobija.

La anécdota de Santiago Paganel obtuvo gran éxito e hizo reír mucho. Fue muy aplaudido, pero cada cual se reservó su opinión, y el sabio consiguió el resultado ordinario de todas las discusiones, el de no convencer a nadie. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo en que ante la desgracia es preciso un corazón fuerte, y contentarse con un árbol, cuando no hay ni un palacio ni una choza.

Entre discursos y cuentos se pasó el día y llegó la noche. Sólo un buen sueño podía terminar dignamente aquella jornada accidentada. Los huéspedes del ombú se sentían fatigados de las peripecias de la inundación, y angustiados por el calor del día, que había sido excesivo. Sus alados compañeros daban ya el ejemplo del reposo; los jilgueros, que son los ruiseñores de las pampas, suspendieron sus melodiosos gorjeos, y todos los pájaros del árbol desaparecieron en lo más hondo de la sombría enramada. Lo mejor era imitarles.

Sin embargo, antes de meterse en el nido, como decía Paganel, Glenarvan, Roberto y él subieron al observatorio para contemplar por última vez la líquida llanura.

Eran alrededor de las nueve. El sol acababa de ponerse entre las centelleantes brumas del horizonte occidental. Toda aquella mitad de la celeste esfera, hasta el cenit, estaba como sumergida en un vapor tibio. Las brillantes constelaciones del hemisferio austral aparecían veladas por una liviana gasa y se veían confusamente. Sin embargo, se las distinguía lo bastante para reconocerlas, y Paganel hizo observar a su amigo Roberto, con provecho para su amigo Glenarvan, aquella zona circumpolar en que las estrellas son espléndidas. Le mostró, entre otras, la Cruz del Sur, grupo de cuatro estrellas de primera y segunda magnitud, dispuestas en figura de rombo casi a la altura del polo; el Centauro, en que brilla la estrella que más cerca está de la Tierra, pues no dista de ella más que ocho mil millones de leguas; las nubes de Magallanes, dos grandes nebulosas de las cuales la mayor cubre un espacio doscientas veces mayor que la superficie aparente de la Luna, y por último, el agujero negro, en que parece faltar completamente la sustancia estelar.

Con mucho sentimiento del sabio, Orión, que es visible desde los dos hemisferios, no aparecía aún, pero Paganel dio a conocer a sus discípulos una particularidad curiosa de la cosmografía patagona. A los ojos de los poéticos indios, Orión representa un inmenso lazo y tres bolas lanzadas por la mano del cazador que recorre las celestiales praderas. Todas aquellas constelaciones, reflejadas en el espejo de las aguas, provocaban el encanto de las miradas creando en torno a ellas un doble cielo.

Mientras así discurría el sabio Paganel, todo el horizonte del este tomaba un aspecto tempestuoso. Un nubarrón denso y oscuro, perfectamente determinado, subía poco a poco apagando las estrellas. Aquella nube, de apariencia siniestra, invadió muy pronto la mitad de la bóveda que tendía a encapotar completamente. Su fuerza motriz debía residir en ella misma, pues no se percibía ni un soplo de aire. Las capas atmosféricas conservaban una calma absoluta. Ni una hoja se movía en el árbol, ni una arruga aparecía en la superficie de las aguas. Parecía que faltaba hasta el aire, como si una inmensa máquina neumática lo hubiera enrarecido. Saturaba la atmósfera una electricidad de alta tensión, que todos los seres vivos sentían correr a lo largo de sus nervios.

Los efluvios eléctricos impresionaron vivamente a Glenarvan, Paganel y Roberto.

—Va a haber tempestad —dijo Paganel.

—¿Tienes miedo a los truenos? —preguntó Glenarvan a Roberto.

—Ninguno, Milord —respondió el joven.

—Tanto mejor, porque la tormenta no está lejos.

—Y será fuerte —añadió Paganel—, si hemos de juzgar por el estado de la atmósfera.

—No es la tormenta lo que temo —dijo Glenarvan—, sino los torrentes de agua de que vendrá acompañada. Nos vamos a calar hasta la médula. Decid lo que se os antoje, Paganel, pero a un hombre no le basta un nido, y bien a pesar vuestro, vais a convenceros por experiencia propia.

—¡Pero con filosofía! —respondió el sabio.

—La filosofía no impedirá que nos mojemos.

—Pero nos armará de resignación.

—En fin —dijo Glenarvan—, reunámonos con nuestros amigos y aconsejémosles que se envuelvan lo mejor que puedan en su filosofía y en sus ponchos, y sobre todo que hagan buena provisión de paciencia porque van a necesitarla toda.

Glenarvan dirigió la última mirada a aquel cielo amenazador, ya entonces enteramente encapotado. Sólo hacia poniente una faja indecisa se iluminaba con los resplandores crepusculares. Tomó el agua un matiz sombrío, y parecía una nube inferior próxima a confundirse con los pesados vapores. Ni siquiera era visible la sombra. No llegaba a los ojos ni a los oídos sensaciones de luz, ni rumor alguno. El silencio era tan profundo como la oscuridad.

—Bajemos —dijo Glenarvan—, no tardará en estallar el rayo.

Él y sus amigos se deslizaron por las ramas, quedando muy sorprendidos viéndose en medio de una semiclaridad producida por una miríada de puntos luminosos que se cruzaban zumbando sobre la superficie del agua.

—¿Fosforescencia? —preguntó Glenarvan.

—No —respondió Paganel—; son insectos fosforescentes, verdaderas luciérnagas, diamantes vivos y baratos, con que las damas elegantes de Buenos Aires se confeccionan magníficos aderezos.

—¡Cómo! —exclamó Roberto. ¿Son insectos esas centellas que vuelan?

—Sí, muchacho; son gusanos de luz.

Roberto cogió sin dificultad uno de aquellos brillantes insectos. Paganel no se había engañado. Era una especie de grueso abejorro de una pulgada de longitud, al que llaman los indios tuco-tuco. El curioso coleóptero tenía delante de su tórax dos manchas de las que procedía la luz, la cual era tan viva que permitía leer en medio de la oscuridad. Paganel, acercando el insecto a su reloj, pudo ver que señalaba las diez de la noche.

Glenarvan, que se había reunido con el Mayor y los tres marinos, previendo una violenta tempestad, les hizo algunas advertencias. Después de algunos truenos, era de prever que el viento se desencadenase y sacudiese el ombú con violencia, por lo que convenía atarse cada cual sólidamente al lecho de ramas que le estaba destinado. Ya que no era posible librarse del agua del cielo, se debían evitar a toda costa las aguas de la tierra, y no caer en aquella rápida corriente que se estrellaba contra el tronco del árbol.

Todos se desearon una buena noche, sin que nadie la esperase. Después, cada cual se metió en su nido, se envolvió en el poncho y aguardó el sueño.

Pero la proximidad de los grandes fenómenos de la naturaleza llena el corazón de todos los seres sensibles de una vaga inquietud de que ni los más animosos consiguen librarse. Los huéspedes del ombú, agitados, oprimidos, no pudieron cerrar los ojos, y despiertos estaban todos, cuando retumbó el primer trueno. Éste se dejó oír poco antes de las once como un rumor lejano. Glenarvan avanzó hasta la extremidad de la rama horizontal, y se aventuró a sacar la cabeza fuera del follaje.

El fondo negro del cielo ostentaba ya incisiones vivas y brillantes que las aguas del lago reverberaban con nitidez. La nube se desgarró en varios puntos, pero como un tejido blando y algodonoso, sin producir ningún ruido estridente. Glenarvan, después de haber observado el cenit y el horizonte que se confundían en la misma oscuridad, volvió a colocarse en lo alto del tronco.

—¿Qué os parece, Glenarvan? —preguntó Paganel.

—Me parece que empieza bien, amigos míos, y si se porta como promete, la tormenta será terrible.

—Tanto mejor —respondió el entusiasta Paganel. Deseo que el espectáculo, ya que por fuerza he de presenciarlo, sea grandioso.

—¿Salís con otra de vuestras paradojas? —dijo el Mayor.

—Y es una de las mejores, Mac Nabbs. Opino, como Glenarvan, que la tempestad será soberbia. Ahora mismo, mientras procuraba dormirme, han asaltado mi memoria varios hechos que dan fundamento a mis pronósticos, pues nos hallamos en la región de las grandes tempestades eléctricas. He leído, no sé dónde, que en 1793, precisamente en la provincia de Buenos Aires, cayeron en una sola tormenta treinta y siete centellas, y mi colega Monsieur Martin de Monssey contó el tiempo que duró un trueno sin interrupción y fueron cincuenta y cinco minutos.

—¿Reloj en mano? —preguntó el Mayor.

—Reloj en mano. Sólo una cosa me alarmaría —añadió Paganel—, si de algo pudiera servir la alarma para evitar el peligro, y es que el único punto culminante de esta llanura es el ombú en que nos hallamos. Un pararrayos vendría aquí a pedir de boca, tanto más cuanto que el ombú es de todos los árboles de las pampas el predilecto de los rayos. Y además, amigos míos, ninguno de vosotros ignora que los sabios aconsejan no cobijarse bajo los árboles durante las tempestades.

—¿Sabéis —dijo el Mayor— que en este momento la recomendación es oportuna?

—Preciso es confesar, Paganel —añadió Glenarvan—, que escogéis bien la ocasión para contarnos esas cosas tan tranquilizadoras.

—¡Bah! —replicó Paganel. Todas las ocasiones son buenas para instruirse. ¡Ah! ¡Ya apareció aquello!

Interrumpieron tan inoportuna conversación violentos truenos, cuya intensidad crecía adquiriendo tonos más altos, pasando de los graves a los medios, para tomar de la música una comparación más apropiada. Muy pronto llegaron a ser estridentes, haciendo vibrar con rápidas oscilaciones las cuerdas atmosféricas. El aire estaba en llamas, y el incendio era tal que no se podía reconocer a qué chispa eléctrica pertenecían los prolongados bramidos que los sucesivos ecos arrastraban hasta las últimas profundidades del cielo.

Los relámpagos eran incesantes y no todos tomaban la misma forma. Algunos, lanzados perpendicularmente a la tierra, se repetían cinco o seis veces en el mismo punto del espacio. Otros hubieran excitado hasta el más alto punto la curiosidad de un sabio, pues se reproducían por centenares los relámpagos ahorquillados de los que Arago no consigna más que dos ejemplos en sus curiosas estadísticas. Algunos, divididos en mil ramas distintas, formaban zigzags coraliformes, produciendo en el oscuro fondo de la bóveda celeste, asombrosos juegos de luz arborescente.

Poco después, del este al norte, se tendió en el cielo una banda fosforescente de resplandor muy intenso, la cual fue invadiendo lentamente todo el horizonte; inflamó las nubes como si fuesen un montón de combustible, y como las aguas reflejaban el incendio lo mismo que si fuesen un espejo, se formó una inmensa esfera de fuego cuyo punto central ocupaba el ombú.

Glenarvan y sus compañeros contemplaban silenciosamente aquel aterrador espectáculo. Se deslizaban hasta ellos oleadas de blanca luz, y en medio de sus rápidos resplandores aparecían y desaparecían súbitamente el tranquilo semblante del Mayor, el rostro de Paganel animado por la curiosidad, las enérgicas facciones de Glenarvan, la desgreñada cabeza de Roberto y la fisonomía indiferente de los marineros, que parecían espectros.

Sin embargo, no llovía aún, ni había el viento desplegado sus alas. Pero muy pronto se abrieron las cataratas del cielo, en cuyo fondo oscuro trazaron líneas verticales como los hilos colocados en el telar. Grandes gotas de agua, al caer a la superficie del lago, parecían millares de chispas reflejando el resplandor de los relámpagos.

¿Anunciaba aquella lluvia el fin de la tempestad?

¿No experimentarían Glenarvan y sus compañeros más percance que un chaparrón que les caería encima? No. En lo más fuerte de aquella lucha de fuegos aéreos, apareció súbitamente, en el extremo de la gran rama que se extendía horizontalmente, un globo inflamado del tamaño de una naranja, rodeado de un humo negro. Después de haber girado aquella esfera durante algunos segundos alrededor de sí misma, reventó como una bomba y con un estruendo que se dejó oír distintamente en medio del fragor general. Llenó la atmósfera un vapor sulfuroso. Reinó un instante de silencio, y se pudo oír la voz de Tom Austin que gritaba:

—¡Fuego en el árbol!

Tom Austin no se engañaba. En un momento la llama, como si se hubiese comunicado a un inmenso castillo de fuegos artificiales, se propagó al lado occidental del ombú, formando las ramas muertas, los nidos de hierba seca y la corteza misma del árbol, que era muy esponjosa, un alimento favorable a su devoradora actividad.

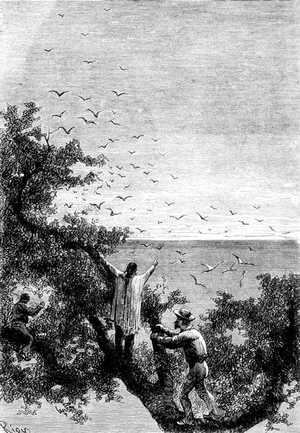

El viento comenzó a soplar activando el incendio. Era preciso huir. Glenarvan y sus compañeros se refugiaron rápidamente en la parte oriental del ombú respetada por las llamas, mudos, turbados, azorados, encaramándose, deslizándose, asiéndose de las ramas, que se doblaban bajo su peso. El ramaje, sin embargo, rechinaba, chascaba, se retorcía en el fuego como serpientes quemadas vivas, y sus candentes restos caían a las agitadas aguas y eran arrastrados por la corriente despidiendo una luz siniestra. Tan pronto se elevaban las llamas a una prodigiosa altura y se perdían en la misma hoguera de la atmósfera, como, abatidas por el huracán desencadenado, envolvían el ombú a la manera de la camisa de Neso 27. Glenarvan, Roberto, el Mayor, Paganel, los marineros, estaban aterrorizados; una densa humareda les sofocaba; les abrasaba un calor insoportable; el incendio avanzaba hacia ellos por las ramas inferiores del árbol, sin que nada pudiese apagarlo ni contrarrestar su avance.

La situación era insostenible y de dos muertes se eligió la menos cruel.

—¡Al agua! —gritó Glenarvan.

Wilson, alcanzado ya por las llamas, acababa de precipitarse al lago, cuando se le oyó exclamar con un acento de terror incomparable:

—¡Socorro! ¡Socorro!

Austin se precipitó hacia él y le ayudó a subir a la trifurcación del tronco.

—¿Qué hay?

—¡Los caimanes! ¡Los caimanes! —respondió el aterrado Wilson.

Rodeaban el tronco del árbol los más terribles animales del orden de los saurios. Sus escamas brillaban al resplandor del incendio; su cola verticalmente aplastada, su cabeza en forma de lanza, sus ojos salientes, sus mandíbulas sumamente hendidas, no permitían a Paganel hacerse ilusiones acerca de la ferocidad de los enemigos con quienes había que luchar, reconociendo al momento a los aligátores feroces tan comunes en América, donde son generalmente conocidos con el nombre de caimanes que les dieron los españoles. Contaron hasta diez, que azotaban el agua con su formidable cola, y atacaban el ombú con los largos dientes de su mandíbula inferior.

Los expedicionarios vieron claramente que estaban irremisiblemente perdidos. Devorados por las llamas o triturados por los dientes de los caimanes, de todos modos era espantosa la muerte que les estaba reservada.

Tan desesperada era la situación, que hasta el mismo Mayor dijo, aunque con tranquilo acento:

—Pudiera muy bien suceder que éste fuese el final de la aventura.

Circunstancias hay en que el hombre es impotente para luchar, y en que los elementos desencadenados no pueden ser combatidos sino por otros elementos. Glenarvan dirigía al mismo tiempo sus miradas al agua y al fuego conjurados contra él, y no sabía qué socorro pedir al cielo.

La tormenta estaba entonces en su período descendente, pero había desarrollado en la atmósfera una cantidad considerable de vapores a la que los fenómenos eléctricos iban a comunicar una gran violencia. En el sur se formaba poco a poco una tromba enorme, un cono brumoso invertido, que enlazaba las aguas hirvientes con las tormentosas nubes. El formidable meteoro avanzó luego girando alrededor de sí mismo con una rapidez vertiginosa, atrayendo hacia su centro una columna líquida arrebatada al lago, y con una llamada enérgica, producida por su movimiento giratorio, atraía hacia sí todas las corrientes de aire.

En muy poco tiempo el gigantesco sifón llegó al ombú y lo envolvió en sus pliegues. El árbol fue sacudido hasta las raíces. Hubo un instante en que Glenarvan se figuró que los caimanes le atacaban con sus poderosas mandíbulas y le arrancaban del suelo, y él y sus compañeros, sosteniéndose unos a otros, notaron que el robusto árbol cedía y se derrumbaba, sumergiendo con un silbido terrible sus inflamadas ramas en las aguas tumultuosas. Fue todo obra de un segundo. La tromba pasó para llevar a otra parte el desastre, y absorbiendo las aguas del lago, parecía que al pasar lo vaciaba.

El ombú cayó, y fue derivando bajo los esfuerzos combinados del viento y de la corriente. Habían desaparecido todos los caimanes, menos uno, que trepaba por las raíces y avanzaba con la boca abierta; pero Mulrady cogió una rama ya medio desprendida del tronco por el fuego y dio al animal un golpe tan certero que lo dejó derrengado. Derribado el caimán se sumergió en los remolinos del torrente, azotando aún su temible cola con formidable violencia.

Glenarvan y sus compañeros, libres ya de aquellos voraces saurios, treparon a las ramas colocadas a barlovento del incendio, mientras el ombú, cuyas llamas tomaban del soplo del huracán la forma de velas candentes, se deslizaba como un brulote ardiente entre las sombras de la noche.

- 27. Heracles (Hércules) murió quemado al ponerse una camisa empapada con la sangre del centauro Neso.

- 20 reads