Un globo a la deriva.

El huracán de 1865 – Gritos en el aire – Un globo arrastrado por una tromba – La envoltura rasgada – Solo el mar a la vista – Cinco pasajeros – Lo que sucede en la barquilla – Una costa en el horizonte – El desenlace del drama

—¿Estamos subiendo?

—¡No! ¡Al contrario! ¡Estamos bajando!

—¡Peor todavía, señor Cyrus! ¡Estamos cayendo!

—¡Por Dios! ¡Suelten lastre!

—¡Ya está! ¡Hemos vaciado el último saco!

—¿Se eleva el globo?

—¡No!

—¡Oigo como un chapaleteo de olas!

—¡Debajo de la barquilla está el mar!

—¡Debe de estar a menos de quinientos pies de nosotros!

Una voz potente rasgó entonces el aire y se oyeron estas palabras:

—¡Fuera todo lo que pese…! ¡Todo…! ¡Y que sea lo que Dios quiera!

Esas eran las palabras que restallaban en el aire, sobre ese vasto desierto de agua del Pacífico, hacia las cuatro de la tarde del día 23 de marzo de 1865.

Sin duda nadie ha olvidado el terrible vendaval del nordeste que se desencadenó en pleno equinoccio de ese año y durante el cual el barómetro cayó a setecientos diez milímetros. Fue un huracán que duró del 18 al 26 de marzo sin intermitencias. Los estragos que produjo fueron inmensos en América, en Europa y en Asia, sobre una zona de mil ochocientas millas de anchura que se extendía en sentido oblicuo al ecuador, desde el paralelo 35 norte hasta el paralelo 40 sur. Ciudades derruidas, bosques arrancados, orillas devastadas por montañas de agua que se precipitaban como macareos, naves arrojadas a la costa que el Bureau-Veritas estimó en centenares, territorios enteros nivelados por trombas que lo destrozaban todo a su paso, varios miles de personas arrolladas en la tierra o engullidas en el mar: estas fueron las huellas de la ferocidad que este formidable huracán dejó tras de sí. Superaba en desastres los que asolaron tan terriblemente La Habana y Guadalupe, el uno el 25 de octubre de 1810, el otro el 26 de julio de 1825.

Y en el preciso momento en que tantas catástrofes se producían en la tierra y en el mar, un drama no menos sobrecogedor se desarrollaba en el agitado aire.

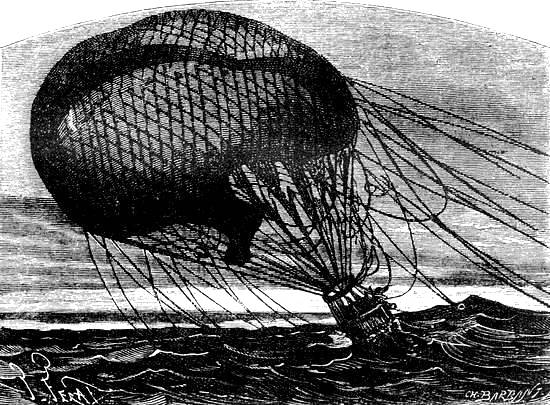

En efecto, un globo, transportado como una bola hasta la cima de una tromba y atrapado en el movimiento giratorio de la columna de aire, recorría el espacio a una velocidad de noventa millas por hora girando sobre sí mismo, como si se hubiera visto envuelto por una vorágine aérea.

Bajo el apéndice inferior de dicho globo oscilaba una barquilla que contenía cinco pasajeros, apenas visibles en medio de esos densos vapores mezclados con agua pulverizada que llegaban hasta la superficie del océano.

¿De dónde venía ese aerostato, auténtico juguete de la terrible tormenta? ¿En qué punto del mundo se había elevado? Evidentemente, no había podido partir durante el huracán. Y el huracán, cuyos primeros síntomas se habían manifestado el 18, duraba ya cinco días. ¿Tendríamos, pues, base suficiente para creer que ese globo venía de muy lejos, puesto que no debía de haber recorrido menos de dos mil millas cada veinticuatro horas?

En cualquier caso, los pasajeros no habían podido tener a su disposición ningún medio para calcular el camino recorrido desde su partida, pues carecían de todo punto de referencia. Incluso debía de producirse el hecho curioso de que, arrastrados en medio de la furia de la tormenta, no sufrían sus efectos. Se desplazaban y giraban sobre sí mismos, sin notar en absoluto ni esa rotación ni su desplazamiento en sentido horizontal. Sus ojos no podían traspasar la espesa niebla que se acumulaba bajo la barquilla. A su alrededor todo era bruma. La opacidad de las nubes era tal que no habrían podido decir si era de día o de noche. Ningún reflejo de luz, ningún ruido de las tierras habitadas, ningún mugido del océano debía de haber llegado hasta ellos en esa inmensidad oscura mientras habían permanecido en las zonas altas. Tan solo su rápido descenso les había permitido conocer los peligros que corrían sobre las aguas.

Sin embargo, el globo, deslastrado de objetos pesados, como municiones, armas y provisiones, se había elevado hasta las capas superiores de la atmósfera, a una altura de cuatro mil quinientos pies. Los pasajeros, después de haber reconocido que el mar estaba debajo de la barquilla, al parecerles los peligros menos temibles arriba que abajo, no habían vacilado en arrojar por la borda incluso los objetos más útiles e intentaban no perder ni un ápice más de ese fluido, de esa alma de su aparato que los sostenía sobre el abismo.

La noche transcurrió en medio de inquietudes que habrían sido mortales para almas menos enérgicas. Después reapareció el día, y con la llegada del día, el huracán marcó una tendencia a moderarse. Desde el comienzo de esa jornada del 24 de marzo hubo algunos síntomas de apaciguamiento. Al amanecer, las nubes, más vesiculares, habían subido a las zonas altas del cielo. En unas horas, la tromba se ensanchó y se rompió. El viento pasó del estado de huracán al de «frescachón», es decir, que la velocidad de traslación de las capas atmosféricas disminuyó a la mitad. Todavía era lo que los marinos llaman «una brisa de tres rizos», pero, aun así, la mejoría en la turbulencia de los elementos fue considerable.

Hacia las once, la parte inferior del aire se había despejado de manera apreciable. La atmósfera desprendía esa limpidez húmeda que se ve, que se huele incluso, tras el paso de los grandes meteoros. No parecía que el huracán hubiera continuado hacia el oeste. Parecía haberse matado a sí mismo. Quizá, tras la ruptura de la tromba, se había transformado en capas eléctricas, como sucede a veces con los tifones del océano Índico.

Pero, hacia esa misma hora también, se habría podido constatar de nuevo que el globo descendía lentamente, mediante un movimiento continuo, hacia las capas inferiores del aire. Incluso parecía que se desinflaba poco a poco y que su envoltura, al distenderse, se alargaba, pasando de la forma esférica a la forma ovoide.

Hacia mediodía, el aerostato planeaba a una altura de dos mil pies por encima del mar. Tenía un arqueo de cincuenta mil pies cúbicos y, gracias a esa capacidad, evidentemente, había podido mantenerse mucho tiempo en el aire, bien por haber alcanzado grandes altitudes, bien por haberse desplazado siguiendo una dirección horizontal.

En ese momento, los pasajeros arrojaron los últimos objetos que todavía lastraban la barquilla, los pocos víveres que habían conservado, todo, hasta los pequeños utensilios que llevaban en los bolsillos, y uno de ellos se subió al aro donde se reunían las cuerdas de la red para tratar de atar firmemente el apéndice inferior del aerostato.

¡Era evidente que los pasajeros no podían seguir manteniendo el globo en las zonas elevadas y que les faltaba gas!

¡Estaban perdidos!

Porque lo que se extendía bajo ellos no era un continente, ni siquiera una isla. El espacio no ofrecía un solo punto de aterrizaje, ni una superficie sólida a la que su ancla pudiera agarrarse.

¡Era el inmenso mar, cuyas olas seguían rompiendo con una incomparable violencia! ¡Era el océano sin límites visibles, incluso para ellos, que lo dominaban desde arriba y cuyas miradas se extendían entonces sobre un radio de cuarenta millas! ¡Era esa llanura líquida, golpeada sin piedad, azotada por el huracán, que debía de parecerles una estampida de olas desenfrenadas sobre las que hubieran echado una vasta red de crestas blancas! ¡Ni la menor porción de tierra a la vista! ¡Ni un solo barco!

Había, pues, que detener a toda costa el movimiento descendente para impedir que el aerostato fuera engullido por las aguas. Y era en esta urgente operación, evidentemente, en lo que se afanaban los ocupantes de la barquilla. Pero, pese a sus esfuerzos, el globo continuaba bajando a la vez que se desplazaba a una enorme velocidad siguiendo la dirección del viento, es decir, del nordeste al sudoeste.

¡Terrible situación la de estos infortunados! A todas luces, ya no dominaban el aerostato. Sus tentativas eran infructuosas. La envoltura del globo se desinflaba cada vez más. El fluido escapaba sin que fuera posible retenerlo de ningún modo. El descenso se aceleraba a ojos vista, y a la una de la tarde la barquilla estaba suspendida a menos de seiscientos pies del océano.

Y es que, efectivamente, era imposible impedir la fuga de gas, el cual escapaba libremente a través de un desgarrón en el aparato.

Aligerando la barquilla de los objetos que contenía, los pasajeros habían podido prolongar durante unas horas su suspensión en el aire. Pero la inevitable catástrofe solo podía ser retrasada, y si no se avistaba tierra antes de la noche, pasajeros, barquilla y globo desaparecerían definitivamente en las aguas.

La única maniobra que todavía faltaba por hacer se hizo en ese momento. Los pasajeros del aerostato eran, evidentemente, personas enérgicas y que sabían mirar la muerte de frente. No se habría oído escapar de sus labios un solo murmullo. Estaban decididos a luchar hasta el último segundo, a hacer cualquier cosa para retrasar su caída. La barquilla era una simple caja de mimbre, inadecuada para flotar, y no había ninguna posibilidad de mantenerla en la superficie del mar si caía.

A las dos, el aerostato estaba a cuatrocientos pies escasos del agua.

En ese momento, una voz masculina —la voz de un hombre cuyo corazón era inaccesible al temor— se dejó oír. A esa voz respondieron otras voces no menos enérgicas.

—¿Lo hemos arrojado todo?

—¡No! ¡Quedan todavía diez mil francos de oro!

Un pesado saco cayó inmediatamente al mar.

—¿Se eleva el globo?

—Un poco, pero no tardará en caer de nuevo.

—¿Qué queda por tirar?

—¡Nada!

—¡Sí…! ¡La barquilla!

—¡Agarrémonos de la red! ¡Y al mar la barquilla!

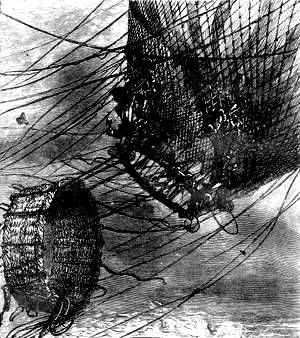

Era, en efecto, el único y último medio de aligerar el aerostato. Las cuerdas que unían la barquilla al aro fueron cortadas y, tras su caída, el aerostato subió dos mil pies.

Los cinco pasajeros habían trepado por la malla hasta más arriba del aro y permanecían dentro de la red mirando el abismo.

Es conocida la sensibilidad estática que poseen los aerostatos. Basta arrojar el objeto más ligero para provocar un desplazamiento en sentido vertical. El aparato, que está flotando en el aire, se comporta como una balanza de una exactitud matemática. Se comprende, pues, que al ser deslastrado de un peso relativamente considerable su desplazamiento sea importante y brusco. Eso es lo que sucedió en esta ocasión.

Pero, después de haber recuperado el equilibrio durante unos instantes en las zonas superiores, el aerostato empezó a descender de nuevo. El gas escapaba por el desgarrón, y el desgarrón era imposible repararlo.

Los pasajeros habían hecho todo lo que podían hacer. No quedaba ya ningún medio humano que pudiera salvarlos. Solo podían contar con la ayuda de Dios.

A las cuatro, el globo estaba a quinientos pies de la superficie del agua.

Un sonoro ladrido se oyó entonces. Un perro acompañaba a los pasajeros y permanecía agarrado a las mallas de la red junto a su amo.

—Top ha visto algo —dijo uno de los pasajeros.

Inmediatamente se oyó una voz potente:

—¡Tierra! ¡Tierra!

El globo, que el viento no cesaba de arrastrar hacia el sudoeste, había recorrido desde el amanecer una distancia considerable, que se calculaba en cientos de millas, y, en efecto, una tierra bastante elevada acababa de aparecer en esa dirección.

Pero esa tierra se encontraba todavía a una distancia de treinta millas a sotavento. Hacía falta una hora larga para alcanzarla, y eso siempre y cuando no se desviaran. ¡Una hora! ¿No habría perdido antes el globo todo el fluido que le quedaba?

¡Esa era la terrible pregunta! Los pasajeros veían claramente ese punto sólido que había que alcanzar a cualquier precio. Ignoraban lo que era, si isla o continente, pues ni siquiera sabían a qué parte del mundo los había arrastrado el huracán. Pero a esa tierra, estuviera o no habitada, fuera o no hospitalaria, había que llegar.

Ahora bien, a las cuatro era evidente que el globo no podía seguir sosteniéndose. Rozaba la superficie. La cresta de las enormes olas ya había lamido varias veces la red, cuyo peso, por consiguiente, había aumentado, y el aerostato solo se elevaba a medias, como un pájaro que tiene plomo en un ala.

Media hora más tarde, la tierra solo estaba a una milla, pero al globo, agotado, flácido, fofo, arrugado, no le quedaba gas más que en la parte superior. Los pasajeros, agarrados a la red, pesaban demasiado para él, y muy pronto, medio sumergidos en el mar, fueron golpeados por las furiosas olas. La envoltura del aerostato se ladeó y, al entrar el viento en ella, la empujó como si fuera una nave con viento en popa. ¡Quizá así se acercara a la costa!

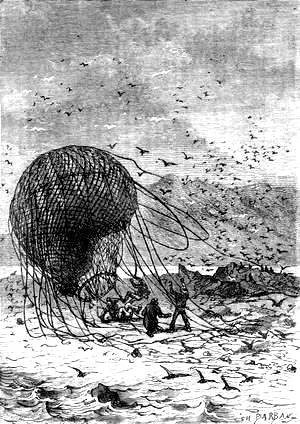

Pero no estaba más que a dos cables cuando sonaron unos gritos terribles, salidos de cuatro pechos a la vez. El globo, que parecía que ya no iba a poder elevarse, acababa de dar un bote inesperado tras haber sido sacudido por un formidable golpe de mar. Como si hubiera sido deslastrado súbitamente de otra parte de su peso, ascendió a una altura de mil quinientos pies y allí encontró una especie de remolino de viento que, en lugar de llevarlo directamente a la costa, le hizo seguir una dirección casi paralela. Finalmente, dos minutos más tarde, se acercó oblicuamente a esta y cayó definitivamente sobre la arena de la orilla, fuera del alcance de las olas.

Los pasajeros, ayudándose unos a otros, consiguieron desprenderse de las mallas de la red. El globo, liberado de su peso, fue de nuevo presa del viento y, como un pájaro herido que revive por un instante, desapareció en el espacio.

La barquilla había transportado cinco pasajeros, más un perro, y el globo solo dejaba cuatro en la orilla.

El pasajero que faltaba había sido empujado, evidentemente, por el golpe de mar que acababa de sacudir la red, y eso es lo que había permitido al aerostato aligerado elevarse por última vez y, unos instantes después, llegar a tierra.

Nada más poner los cuatro náufragos —se les puede dar este nombre— pie a tierra, todos, pensando en el ausente, exclamaron:

—¡Quizá esté intentando llegar a nado! ¡Salvémoslo! ¡Salvémoslo!