En el planeta Tierra la corbeta Susquehanna realiza trabajos para tender hilo telegráfico en el océano Pacífico, a unas cien leguas de la costa de Estados Unidos. Su tripulación está al corriente de las últimas noticias del proyectil enviado por el Columbiad hacia la Luna. De manera inesperada un objeto celeste se precipita con enorme violencia sobre la proa del navío, despertando serias sospechas de que se trate del proyectil de regreso a nuestro planeta.

—¿Qué hay, teniente, cómo va ese sondeo?

—Me parece, señor, que la operación toca a su fin —respondió el teniente Bronsfield—. Pero ¿quién se iba a suponer que nos encontraríamos semejante profundidad tan cerca de tierra, a tan sólo cien leguas de la costa americana?

—Efectivamente, Bronsfield, es una depresión enorme —dijo el capitán Blomsberry—. Existe en este lugar un valle submarino excavado por la corriente de Humboldt que prolonga las costas de América hasta el estrecho de Magallanes.

—Estas grandes profundidades —prosiguió el teniente— son poco favorables para la instalación de cables telegráficos. Es preferible una meseta lisa, como la que hay debajo del cable americano entre Valentía y Terranova.

—Tiene usted razón, Bronsfield. Permítame que le pregunte, teniente, ¿a qué punto hemos llegado hasta ahora?

—Señor —respondió Bronsfield—, en este momento tenemos veintiún mil quinientos pies de cabo fuera y la palanqueta que arrastra la sonda todavía no ha tocado fondo, pues en ese caso la sonda hubiera vuelto a subir.

—Es muy ingenioso ese aparato de Brook —dijo el capitán Blomsberry—. Permite obtener sondeos de gran exactitud.

—¡Tocado! —gritó en aquel momento uno de los timoneles que controlaban la operación.

El capitán y el teniente subieron al castillo.

—¿Qué profundidad tenemos? —preguntó el capitán.

—Veintiún mil setecientos sesenta y dos pies —respondió el teniente, al tiempo que apuntaba esta cifra en su cuaderno.

—Está bien, Bronsfield —dijo el capitán—, voy a anotar esos datos en mi carta. Ahora ordene que halen la sonda a bordo; les llevará varias horas. Mientras tanto, el ingeniero irá encendiendo las calderas para que podamos salir en cuanto ustedes hayan terminado. Son las diez de la noche, así que, con su permiso, teniente, voy a acostarme.

—¡Faltaría más, señor! —respondió con toda cortesía el teniente Bronsfield.

El capitán del Susquehanna, hombre cabal donde los haya, siempre al servicio de sus oficiales, se metió en su camarote, se tomó un ponche al brandy que agradeció con múltiples elogios a su maestresala, se acostó no sin antes haber alabado a su asistente por lo bien que hacía las camas, y se quedó plácidamente dormido.

Eran las diez de la noche. El undécimo día del mes de diciembre estaba a punto de concluir con una magnífica noche.

El Susquehanna, corbeta de quinientos caballos de la marina nacional de los Estados Unidos, llevaba a cabo operaciones de sondeo en el Pacífico, a unas cien leguas de la costa americana, a la altura de la península alargada que se dibuja sobre la costa de Nuevo México90.

Poco a poco, el viento había ido amainando. Ni la más mínima agitación turbaba las capas de aire. El gallardete de la corbeta, inmóvil, inerte, pendía del mástil del juanete.

El capitán Jonathan Blomsberry —primo hermano del coronel Blomsberry, uno de los incondicionales del Gun-Club, casado con una Horschbidden, tía del capitán e hija de un distinguido hombre de negocios de Kentucky—, el capitán Blomsberry no hubiera podido desear mejor tiempo para llevar a buen fin sus delicadas operaciones de sondeo. Su corbeta ni siquiera había notado aquella fuerte tormenta que, al barrer las nubes que se arremolinaban por encima de las montañas Rocosas, permitiría que se pudiera observar la marcha del famoso proyectil. Todo iba a pedir de boca, y desde luego no se olvidó de dar por ello gracias al cielo con el fervor propio de un presbiteriano.

La serie de sondeos que llevaba a cabo el Susquehanna tenía por objeto reconocer los fondos más adecuados para instalar un cable submarino entre las islas Hawái y la costa americana.

Era un proyecto de gran envergadura que se debía a la iniciativa de una importante empresa. Su director, el inteligente Cyrus Field91, tenía incluso la pretensión de cubrir todas las islas de Oceanía con una amplia red eléctrica, empresa inmensa y digna del genio americano.

Y le habían encargado a la corbeta Susquehanna que llevara a cabo las primeras operaciones de sondeo. Durante la noche del 11 al 12 de diciembre, se encontraba exactamente a 27° 7’ de latitud norte, y a 41° de longitud oeste del meridiano de Washington92.

La Luna, en cuarto menguante, comenzaba a aparecer por el horizonte.

Cuando se fue el capitán Blomsberry, el teniente Bronsfield y algunos oficiales se reunieron en la toldilla. Cuando salió la Luna, los pensamientos de todos ellos se centraron el aquel astro que contemplaban en aquel momento los ojos de todo un hemisferio. Ni los mejores catalejos marinos hubieran sido capaces de vislumbrar al proyectil que giraba alrededor de su media esfera, sin embargo todos apuntaron hacia su deslumbrante disco, que contemplaban al mismo tiempo millones de ojos.

—Hace diez días que partieron —dijo entonces el teniente Bronsfield—. ¿Qué habrá sido de ellos?

—¡Seguro que han llegado, mi teniente —exclamó un joven guardia marina—, y estarán haciendo lo que hace cualquier viajero que llega a un país desconocido: pasearse!

—No lo pongo en duda, amigo, ya que usted me lo asegura —respondió con una sonrisa el teniente Bronsfield.

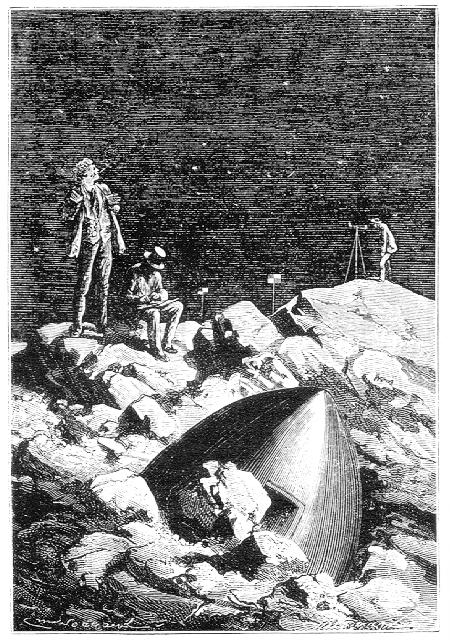

—La verdad es que no se puede poner en duda que han debido de llegar —intervino otro oficial—. El proyectil habrá llegado a la Luna en el momento en que estaba llena, es decir el día 5 a medianoche. Estamos a 11 de diciembre, de modo que han transcurrido seis días; y en veinticuatro horas multiplicadas por seis, sin oscuridad, da tiempo de instalarse con toda comodidad. Se me figura que los estoy viendo, a nuestros valientes compatriotas, acampados al fondo de un valle, a orillas de cualquier río selenita, junto al proyectil medio hundido por la caída en medio de residuos volcánicos; Nicholl se habrá puesto con sus operaciones de nivelación, el presidente Barbicane estará pasando a limpio sus apuntes de viaje y Michel Ardan se dedicará a perfumar las soledades lunares con el aroma de los buenos habanos…

—¡Sí, seguro que eso es lo que pasa! —exclamó el joven guardia marina, entusiasmado con aquella descripción ideal que acababa de hacer su superior.

—También a mí me gustaría creerlo —respondió el teniente Bronsfield, que solía ser muy comedido—. Desgraciadamente, nunca tendremos noticias directas del mundo lunar.

—Usted perdone, mi teniente —dijo el guardia marina—, pero ¿es que acaso el presidente Barbicane no puede escribir?

Su comentario fue acogido con grandes carcajadas.

—No me refiero a cartas —prosiguió muy picado el joven—. El servicio de correos no tiene nada que ver con este asunto.

—¿Entonces a qué se refiere usted, al servicio de telégrafos? —le preguntó en tono irónico uno de los oficiales.

—Tampoco —respondió el guardia marina sin dar su brazo a torcer—. Pero es muy fácil establecer comunicación gráfica con la Tierra.

—¿Y eso, cómo?

—Mediante el telescopio de Long’s Peak. Ya saben ustedes que, gracias a él, se puede ver la Luna como si estuviera a dos leguas de las montañas Rocosas, y que se pueden distinguir los objetos de nueve pies de diámetro que hay en su superficie. ¡Pues bien, nuestros industriosos amigos no tienen más que construir en alfabeto gigante! ¡Con escribir palabras de cien toesas de longitud y frases de una legua, ya podemos recibir noticias suyas!

Todos acogieron con grandes aplausos la propuesta del joven guardia marina, que no carecía de imaginación. El propio teniente Bronsfield llegó a admitir que la idea era factible y añadió que, si se enviaban haces de rayos luminosos, mediante espejos parabólicos, también se podría establecer comunicación directa, pues dichos rayos serían tan visibles en la superficie de Venus o de Marte como el planeta Neptuno lo es desde la Tierra. Terminó diciendo que unos puntos luminosos que se habían observado en los planetas más próximos bien pudieran ser señales que se enviaban a la Tierra. Pero comentó que, aunque con este medio se podrían recibir noticias del mundo lunar, no se podría enviar ninguna del mundo terrestre, a menos que los selenitas tuvieran a su disposición instrumentos adecuados para llevar a cabo observaciones lejanas.

—Por supuesto —contestó uno de los oficiales—, pero lo que más nos interesa es saber qué ha sucedido con los viajeros, lo que han visto. Además, si el experimento se ha llevado a buen fin, cosa que no pongo en duda, volverá a repetirse. El Columbiad sigue encastrado en el suelo de la Florida, de modo que sólo es cuestión de pólvora y proyectil, y cada vez que la Luna pase por el cénit, se le puede mandar un cargamento de viajeros.

—Qué duda cabe de que, un día de éstos, J. T. Maston irá a hacer una visita a sus amigos —intervino el teniente Bronsfield.

—Pues si quiere llevarme —exclamó el guardia marina—, yo le acompaño encantado.

—¡Bueno, aficionados no le van a faltar! —replicó Bronsfield—. ¡Si se les deja, la mitad de los habitantes de la Tierra emigra rápidamente a la Luna!

Esta conversación entre los oficiales del Susquehanna se prolongó hasta eso de la una de la madrugada. Sería imposible repetir todos los apabullantes sistemas, todas las teorías revolucionarias que se les ocurrieron a aquellas audaces cabezas. Desde que Barbicane había puesto en marcha su proyecto, daba la impresión de que no había nada imposible para los americanos. Ya estaban pensando en enviar, no una comisión de sabios, sino toda una colonia a las costas selenitas, y todo un ejército de infantería, artillería y caballería, para conquistar el mundo lunar.

A la una de la madrugada todavía no habían terminado de halar la sonda. Quedaban fuera mil pies, y ello suponía trabajo para unas cuantas horas. Siguiendo las órdenes del comandante, habían encendido las calderas y empezaba a subir la presión. El Susquehanna estaba dispuesto para ponerse en marcha inmediatamente.

En aquel momento —eran la una y diecisiete minutos de la madrugada—, el teniente Bronsfield se disponía a acabar la guardia y a meterse en su camarote, cuando le llamó la atención un silbido lejano, totalmente inesperado.

Tanto él como sus compañeros pensaron en un primer momento que se trataba de una fuga de vapor; pero cuando alzaron la cabeza pudieron observar que el ruido procedía de las capas más alejadas de la atmósfera.

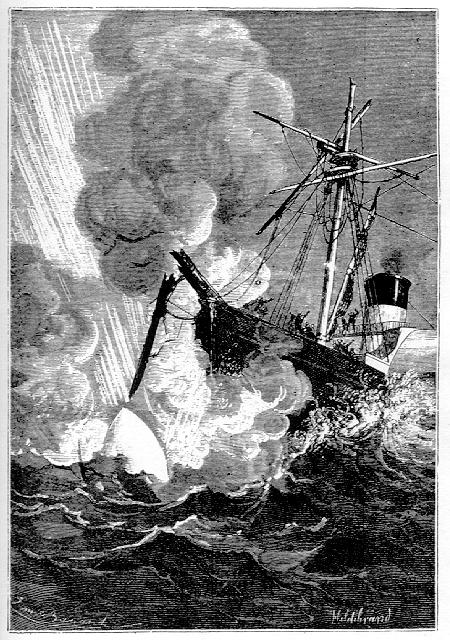

No habían tenido tiempo ni de cambiar impresiones, cuando el silbido se hizo ensordecedor y, de repente, ante sus deslumbrados ojos, apareció un enorme bólido, que parecía de fuego por la velocidad que llevaba y por haber entrado en contacto con las capas de la atmósfera.

Aquella masa ígnea se fue haciendo cada vez más grande, pasó con un ruido ensordecedor por encima del bauprés93 de la corbeta, arrancándolo de cuajo a ras del estrave94, y se hundió con enorme estruendo en el fondo del agua.

Faltó bien poco para que el Susquehanna se hubiera ido a pique con todos sus bienes y personas dentro.

En aquel momento, apareció a medio vestir el capitán Blomsberry, el cual corrió precipitadamente hacia el castillo de popa, donde ya se encontraban todos los oficiales, y les preguntó:

—Por favor, caballeros, ¿qué ha sucedido?

El guardia marina que, como si dijéramos, se hizo eco de todos ellos, exclamó:

—¡Mi comandante, son «ellos», que regresan!

- 90. Se trata de la península de Nueva California.

- 91. Cyrus West Field (1819-1892) fue un industrial norteamericano que se hizo famoso por el establecimiento, de 1858 a 1866, del primer cable telegráfico marino entre América del Norte y Europa. En 1871 organizó la instalación del cable entre San Francisco y las islas Hawái.

- 92. Exactamente a 119° 55’ de longitud al oeste del meridiano de París.

- 93. Palo largo colocado horizontalmente y algo inclinado que sale de la proa de los barcos de vela.

- 94. Remate de la quilla del navío, que va en línea curva hacia la proa.

- 27 reads