Ya hay resignación en la tripulación del proyectil lunar, y se asume que no van a poder cumplir con su objetivo de posarse sobre la Luna. Por tanto, se preparan para sacar lo máximo de la situación y observar lo mejor posible al astro de la noche. Para ello cuentan con instrumentos de observación y mapas selenográficos, y asistimos a un repaso de la evolución de esas herramientas en la historia de la humanidad.

Evidentemente, a Barbicane se le había ocurrido la única explicación de aquella desviación. Por pequeña que hubiera sido, había bastado para modificar la trayectoria del proyectil. Era una fatalidad. Tan audaz proyecto fracasaba por una circunstancia absolutamente fortuita y, de no producirse algún acontecimiento excepcional, no podrían llegar al disco lunar. ¿Pasarían lo suficientemente cerca de él como para poder resolver ciertas cuestiones de física o geología, sin solución hasta la fecha? Esto era lo único que en aquel momento tenía preocupados a nuestros atrevidos viajeros. En cuanto a la suerte que les deparaba el porvenir, ni siquiera querían pensar en ella. Sin embargo, ¿qué iba a ser de ellos en medio de aquellas soledades infinitas, en cuanto les faltara el aire? Al cabo de unos días caerían asfixiados en aquel proyectil que vagaba sin rumbo. Pero unos cuantos días equivalían a unos cuantos siglos para aquellos intrépidos, los cuales dedicaron todos sus instantes a observar aquella Luna a la que ya no tenían esperanzas de llegar.

Calcularon que, en aquel momento, la distancia que los separaba de la Luna sería de unas doscientas leguas. En las circunstancias en las que se encontraban, en lo referente a poder percibir todos los detalles del disco, los viajeros estaban más alejados de la Luna que los habitantes de la Tierra, que tienen a su disposición potentes telescopios.

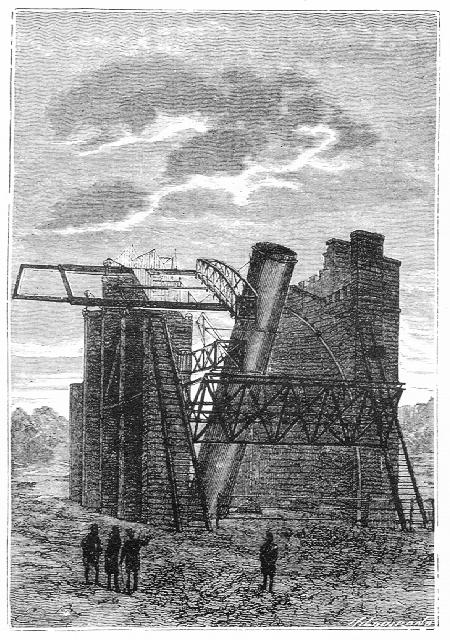

Es bien sabido que el instrumento que John Ross tiene montado en Parson Town, con seis mil quinientos aumentos, acerca la Luna a dieciséis leguas; es más: con el potente ingenio situado en Long’s Peak, el astro de la noche, aumentado cuarenta y ocho mil veces, se acercaba a menos de dos leguas, con lo cual los objetos de diez metros de diámetro podían verse con suficiente precisión.

De modo que, desde aquella distancia, los detalles topográficos de la Luna, observados sin anteojo, no resultaban especialmente definidos. El ojo podía captar el amplio contorno de esas inmensas depresiones mal llamadas «mares», pero no era capaz de identificar su naturaleza. El relieve de las montañas desaparecía a causa de la espléndida irradiación que producía la reflexión de los rayos solares y, deslumbrados como si contemplasen un baño de plata fundida, los viajeros no tenían más remedio que apartar la vista de ella.

Sin embargo, ya empezaba a destacarse la forma oblonga del astro, que se veía como un gigantesco huevo con el extremo más afilado dirigido hacia la Tierra. Y es que la Luna, líquida o maleable en los primeros tiempos de su formación, era por entonces una esfera perfecta; pero luego, arrastrada hasta el centro de atracción de la Tierra, fue alargándose a causa de la gravedad. Al convertirse en satélite, perdió la pureza original de su forma; se desplazó su centro de gravedad, situándose por delante de su centro geométrico y, debido a esta disposición, algunos sabios sacaron la conclusión de que el aire y el agua podían haberse refugiado en la superficie opuesta a la Luna que nunca vemos desde la Tierra.

Esta alteración de las formas primitivas del satélite sólo fue visible durante unos instantes. La distancia entre el proyectil y la Luna disminuía rápidamente a la velocidad de aquél, considerablemente inferior a la velocidad inicial, pero, no obstante, ocho o nueve veces mayor que la que suelen llevar los trenes expresos. La dirección oblicua del proyectil, debida a su propia oblicuidad, todavía permitía a Michel Ardan alentar alguna esperanza de que pudieran chocar con cualquier punto del disco. No le cabía en la cabeza que no llegaran a conseguirlo. ¡No! No se lo podía creer, repetía a menudo. Pero Barbicane, mejor juez, le contestaba siempre con implacable lógica:

—No, Michel, no. Sólo podríamos alcanzar la Luna si cayéramos sobre ella, y no caemos. La fuerza centrípeta nos mantiene bajo la influencia de la Luna, pero la fuerza centrífuga nos aleja irremediablemente de ella.

Barbicane pronunció estas palabras con un tono que no dejaba a Michel esperanza alguna.

La porción de la Luna a la que se aproximaba el proyectil era el hemisferio norte, que los mapas selenográficos sitúan abajo, ya que, generalmente, dichos mapas se realizan según la imagen que se obtiene mediante anteojos, y ya se sabe que está invertida. Así era el Mappa selenographica de Beer y Moedler que consultaba Barbicane. El hemisferio septentrional presentaba grandes llanuras, con algunas llanuras aisladas.

A medianoche la Luna estaba llena. Justo en aquel momento, los viajeros tendrían que haberse posado sobre ella, si el malvado bólido no hubiera desviado su trayectoria. En todo caso el astro se presentaba en las condiciones rigurosamente determinadas por el observatorio de Cambridge. Se encontraban matemáticamente en su perigeo y en el cénit del paralelo veintiocho. Cualquier observador situado en el fondo del enorme Columbiad, apuntando perpendicularmente al horizonte, habría encuadrado la Luna exactamente en la boca del cañón. Una línea recta, que representaba el eje de la pieza, habría atravesado por el mismísimo centro al astro de la noche.

Ni que decir tiene que durante aquella noche del 5 al 6 de diciembre los viajeros no se tomaron ni un solo instante de descanso. ¿Cómo iban a querer cerrar los ojos cuando tan cerca de ellos tenían todo aquel mundo nuevo? No. Todos sus sentimientos se concentraban en un solo pensamiento: ¡Ver! Como representantes de la Tierra, y de la humanidad pasada y presente que en ellos se resumía, a través de sus ojos veía la raza humana aquellas regiones lunares, penetrando los secretos de su satélite. La verdad es que estaban emocionados, mientras se movían en silencio de una ventana a otra.

Definieron rigurosamente sus observaciones, que reprodujo Barbicane. Para ello contaban con anteojos y las controlaban con ayuda de los mapas.

El primer observador de la Luna fue Galileo. Tenía un anteojo poco potente, que le daba solamente treinta aumentos. Sin embargo, fue el primero que se dio cuenta de que aquellas manchas que salpican el disco lunar «como los ojos que salpicaban la cola de un pavo real» eran en realidad montañas, e incluso llegó a medir la altura de algunas, a las que exageradamente atribuyó una elevación equivalente a la vigésima parte del diámetro del disco, es decir, ocho mil ochocientos metros. Galileo no dibujó ningún mapa de sus observaciones.

Unos años después, un astrónomo de Dantzig, de nombre Hevelio —según unos procedimientos que sólo podían ser exactos dos veces al mes, durante la primera y la segunda cuadratura— redujo las alturas de Galileo a una vigésimosexta parte del diámetro lunar. Exageración inversa. Pero a ese sabio le debemos el primer mapa de la Luna. Las manchas claras y redondeadas representan montañas circulares, y las manchas oscuras indican grandes mares que en realidad no son más que llanuras. A esas montañas y a esas extensiones de agua les dio denominaciones terrestres. Y así vemos el Sinaí en medio de una Arabia, el Etna en el centro de una Sicilia, los Alpes, los Apeninos, los Cárpatos, y también el Mediterráneo, el Palus Meotide, el Ponto Euxino35, el mar Caspio. Por supuesto, todos ellos nombres mal aplicados, porque aquellas montañas y aquellos mares no recuerdan para nada la configuración de sus homónimos del globo. Apenas se podría reconocer, en la gran mancha blanca que termina en punta y que se une por el sur a continentes aún más grandes, la imagen invertida de la península India, del golfo de Bengala y de la Conchinchina. Por eso no se han conservado estos nombres. Otro cartógrafo, que conocía mejor el corazón humano, propuso una nueva nomenclatura que la vanidad humana no tardó en adoptar.

Dicho observador fue el padre Riccioli, contemporáneo de Hevelio. Trazó un mapa muy burdo y plagado de errores, pero impuso a las montañas lunares nombres de hombres ilustres de la Antigüedad y de sabios de su época, y esto se repitió frecuentemente en épocas posteriores.

En siglo XVII, Dominique Cassini hizo un tercer mapa de la Luna, superior al de Riccioli en cuanto a su ejecución, aunque contiene inexactitudes en la relación de medidas. Se publicaron varias reducciones del mismo, pero el cobre, que se conservó durante mucho tiempo en la imprenta real, acabó vendido al peso por ser un objeto demasiado voluminoso.

La Hire36, famoso matemático y dibujante, trazó un mapa de la Luna que medía cuatro metros de altura y que nunca llegó a grabarse.

Posteriormente, un astrónomo alemán, Tobie Mayer37, hacia mediados del siglo XVIII, comenzó la publicación de un magnífico mapa selenográfico, según medidas lunares rigurosamente verificadas por él mismo; pero su muerte, acaecida en 1762, le impidió concluir tan hermosa tarea.

A continuación viene Schroeter, de Lilienthal, que esbozó un buen número de mapas de la Luna, y luego un tal Lorhmann, de Dresde, al que debemos una lámina divida en veinticinco secciones, de las cuales se grabaron cuatro.

En 1830 los señores Beer y Moedler compusieron su célebre Mappa selenographica, según una proyección ortográfica. Dicho mapa reproduce exactamente el disco lunar, tal como se ve; lo único que sucede es que las configuraciones de montañas y de llanuras no son correctas más que en su parte central; en otros lugares, tanto en las zonas meridionales como en las septentrionales, en las orientales como en las occidentales, dichas configuraciones, dibujadas en escorzo, no se pueden comparar con las del centro. Este mapa topográfico, que mide noventa y cinco centímetros de altura y está dividido en cuatro partes, es la obra maestra de la cartografía lunar.

Después de estos sabios, se citan los relieves selenográficos del astrónomo alemán Julius Schmidt38>, los trabajos topográficos del padre Secchi39, las magníficas pruebas del aficionado inglés Warren de la Rue, y por último un mapa sobre proyección ortográfica de los señores Lecouturier y Chapuis, hermoso modelo trazado en 1860, de línea precisa y clarísima disposición.

Tal es la nomenclatura de los diversos mapas referentes al mundo lunar. Barbicane tenía dos de ellos, el de los señores Beer y Moedler, y el de los señores Chapuis y Lecouturier, que facilitarían su labor de observador.

En cuanto a los instrumentos de óptica con que contaba, tenía unos magníficos catalejos marinos, especialmente diseñados para este viaje, de cien aumentos. Es decir, que podrían acercar la Luna a menos de mil leguas de la Tierra. Pero dado que hacia las tres de la madrugada se encontraban a menos de ciento veinte kilómetros de la Luna, y en un medio absolutamente limpio de atmósfera, dichos instrumentos le acercarían el nivel lunar a menos de quinientos metros.

- 35. Palus Meotide o Maeoticus es el nombre antiguo del mar de Azov y Ponto Euxino el del mar Negro.

- 36. Philippe de la Hire (1640-1718) fue un astrónomo y matemático francés que investigó las propiedades de las divisiones armónicas y las relaciones de involución. Dio un gran desarrollo a la teoría de los polos y las polares, y resolvió muchos problemas relativos a los focos.

- 37. Se trata de Johan Tobias Mayer (1723-1762), astrónomo alemán que, tras largas observaciones, calculó las tablas de la Luna, que no fueron publicadas hasta 1770. En 1761 sustituyó la regulación larga y minuciosa de un instrumento de observación por el empleo de la corrección de un efecto medible, y estableció las fórmulas para calcular las desviaciones instrumentales.

- 38. Se trata del astrónomo alemán Johann Friedrich Julius (1825-1884). Trabajó en el observatorio de Hamburgo y dedicó sus observaciones a la luz zodiacal, las nebulosas de las estrellas variables y especialmente a la Luna. En 1878 editó el mapa mayor y más perfecto de la Luna.

- 39. Angelo Secchi (1818-1878) fue un astrónomo italiano, considerado como el verdadero fundador de la espectroscopia estelar. Estudió los espectros de casi cuatrocientas estrellas, clasificándolas en cuatro tipos, que fueron, durante mucho tiempo, la base de todas las clasificaciones de estrellas por familias espectrales.

- 42 reads