Tras abandonar el cono de sombra de la cara oculta de la Luna, el proyectil sobrevuela de nuevo su cara visible, lo que alegra a los viajeros, que ya disfrutan de las temperaturas más agradables que proporciona el Sol, cuya luz les permite reanudar sus observaciones de las formaciones lunares que siguen impresionándoles y sorprendiéndoles por su magnitud y belleza.

A las seis de la tarde el proyectil pasaba por el polo sur, a menos de sesenta kilómetros. A esa misma distancia habían pasado por el polo norte. De modo que la curva elíptica se dibujaba con toda exactitud.

En aquel momento los viajeros volvían a entrar en el bienhechor efluvio de los rayos del Sol y volvían a ver las estrellas que se movían lentamente de oriente a occidente. Al radiante astro lo saludaron con un triple hurra. Junto con su luz, les enviaba su calor, que pronto se dejó notar a través de las paredes de metal. El cristal de las portillas recuperó su habitual transparencia. La capa de hielo que tenían se fundió como por arte de magia. Inmediatamente, como medida económica, apagaron el gas, que quedó solamente para el consumo normal del aparato del aire.

—¡Ay! —dijo Nicholl—. ¡Qué gusto da sentir los rayos del Sol! ¡Habrá que ver con cuánta impaciencia, después de una noche tan larga, aguardarán los selenitas la reaparición del astro del día!

—¡Sí —exclamó Michel Ardan, aspirando, como si dijéramos, aquel resplandeciente éter—, luz y calor son las fuentes de la vida!

En aquel momento la parte inferior del proyectil tendía a alejarse ligeramente de la superficie de la Luna, como para trazar una órbita elíptica bastante alargada. Desde aquel punto, si la Tierra hubiera estado llena, Barbicane y sus compañeros hubieran podido volver a verla. Pero, anegada por los rayos del Sol, permanecía absolutamente invisible. Otro espectáculo iba a llamarles la atención, y era el que les ofrecía la región austral de la luna que, gracias a los anteojos, veían como a media cuarta de legua. Ya no había quien los apartara de las portillas, pendientes como estaban de anotar todos los detalles de tan extraño continente.

Los montes Doerfel y Leibnizt forman dos grupos separados que se extienden aproximadamente por el polo sur. El primer grupo va desde el polo hasta el paralelo ochenta y cuatro, por la parte oriental del astro; el segundo, que se dibuja sobre el borde oriental, va desde el grado sesenta y cinco de latitud hasta el polo.

Sobre su arista, caprichosamente recortada, se veían grandes manchas de resplandeciente blancura, tal y como ha indicado el padre Secchi. Con mayor certeza que la que tenía el ilustre astrónomo romano, Barbicane pudo identificar su naturaleza y exclamó:

—¡Es nieve!

—¿Nieve? —repitió Nicholl.

—Sí, Nicholl, nieve cuya superficie se ha helado intensamente. Fíjese como refleja los rayos luminosos. Si fueran lavas enfriadas no se produciría un reflejo tan intenso. Es decir, que hay agua, y que hay aire en la superficie de la Luna. ¡Puede que en pequeñísimas cantidades, pero es un hecho que no se puede negar!

¡Desde luego que no! Y si un día Barbicane regresa a la Tierra, sus notas darán testimonio de tan considerable hecho en el ámbito de las observaciones selenográficas.

Los montes Doerfel y Leibniz se elevaban en medio de llanuras de extensión media rodeadas por una infinita sucesión de circos y de murallas anulares. Estas dos cadenas son las únicas que existen en la región de los circos. Relativamente poco accidentadas, sobresale de vez en cuando algún agudo picacho, el más elevado de los cuales llega a alcanzar los siete mil seiscientos tres metros.

Pero el proyectil dominaba todo aquel conjunto y el relieve desaparecía bajo el intenso resplandor del disco. Ante los ojos de los viajeros se mostraba de nuevo el aspecto arcaico de los paisajes lunares, de tonos crudos, sin degradación de colores, sin matices de sombra, brutalmente en blanco y negro, ya que carecen de luz difusa. Sin embargo, la visión de aquel mundo desolado no dejaba de cautivarlos por su propia singularidad. Se paseaban por encima de aquella caótica región, como arrastrados por el soplo de un huracán, viendo desfilar bajo sus pies las cumbres, penetrando con la mirada todas las cimas, descendiendo por las ranuras, trepando por las murallas, sondeando cualquier agujero misterioso, nivelando todas las quebradas. Pero no se veía el menor rastro de vegetación, ni huella alguna de ciudades; no había más que estratificaciones, corrientes de lava, extensiones lisas como inmensos espejos que reflejaban los rayos del Sol con deslumbrante resplandor. Nada de un mundo vivo, todo un mundo muerto, en el que las avalanchas, que caían rodando desde las cumbres de las montañas, iban a estrellarse sin ruido al fondo de los abismos. Tenían movimientos, pero seguía faltándoles el fragor.

Tras reiteradas observaciones, Barbicane pudo comprobar que los relieves del borde del disco, aunque hubieran estado sometidos a fuerzas diferentes de las que existían en la región central, ofrecían una conformación uniforme. Tenían la misma agregación circular, los mismos resaltes que el suelo. Sin embargo, se hubiera podido pensar que sus disposiciones no tenían por qué ser análogas. Y es que, en el centro, la corteza todavía maleable de la Luna ha estado sometida a la doble atracción de la Luna y de la Tierra, que actúan en sentido inverso según un radio prolongado que va de una a otra. Por el contrario, en los bordes del disco, la atracción lunar ha sido, en cierto modo, perpendicular a la atracción terrestre. Se podía haber pensado que los relieves del suelo producidos en semejantes circunstancias hubieran podido adoptar una forma diferente, pero no fue tal el caso. De modo que la Luna había encontrado en sí misma el principio de su formulación y de su constitución. No debía nada a ninguna fuerza extraña, lo cual justificaba la notable afirmación de Arago: «Ninguna atracción exterior a la Luna ha contribuido a la producción de su relieve».

Sea como fuere y dado su estado actual, aquel mundo era la imagen de la muerte y resultaba imposible saber si alguna vez había estado vivo.

No obstante, Michel Ardan creyó reconocer una aglomeración de ruinas y se las indicó a Barbicane. Estaban aproximadamente sobre el paralelo ochenta, a treinta grados de longitud. Aquel montón de piedras, dispuesto con relativa regularidad, semejaba una gran fortaleza que dominaba una de aquellas ranuras que antaño hubiera podido ser el lecho de un río de épocas antehistóricas. No lejos de él se elevaba, con una altura de cinco mil seiscientos cuarenta y seis metros, la montaña anular de Short, igual al Cáucaso asiático. Michel Ardan, con su habitual entusiasmo, sostenía que «evidentemente» aquello era una fortaleza. En la parte inferior, podía divisar las desmanteladas murallas de una ciudad; aquí, el dovelaje todavía intacto de un pórtico; allá, dos o tres columnas caídas al pie de sus basamentos; más lejos, una serie de arcos que habrían sostenido antaño la conducción de un acueducto; por otro lado, los pilares derrumbados de un gigantesco puente que se apoyaba en el espesor de la ranura. Todo esto acertaba a ver, pero lo hacía con tal derroche de imaginación en la vista, a través de un anteojo tan fantasioso, que no se puede uno fiar excesivamente de sus observaciones. Y sin embargo, ¿quién podría afirmar, quién se atrevería a decir que aquel simpático muchacho no vio realmente lo que sus dos compañeros no querían ver?

Aquellos momentos eran demasiado preciosos como para perderlos en discusiones ociosas. La ciudad selenita, auténtica o no, ya había desaparecido a lo lejos. La distancia entre el proyectil y el disco lunar tendía a aumentar, y los detalles del suelo comenzaban a perderse en una mezcla confusa. Sólo persistían los relieves, los cráteres, las llanuras, recortándose con toda nitidez sus líneas terminales.

En aquel momento se dibujaba por la izquierda uno de los más hermosos circos de la orografía lunar, una de las curiosidades de aquel continente. Era Newton, que Barbicane identificó sin dificultad alguna, consultando el Mappa Selenographica.

Newton está situado exactamente en el grado 17 de latitud sur y en el grado 16 de longitud este. Forma un cráter anular cuyas escarpaduras, de siete mil doscientos sesenta y cuatro metros, parecían infranqueables.

Barbicane indicó a sus compañeros que la altura de aquella montaña por encima de la llanura circundante distaba mucho de ser equivalente a la profundidad de su cráter. Aquel enorme agujero escapaba a toda medición, y formaba un sombrío abismo a cuyo fondo jamás pueden llegar los rayos del Sol. Allí, según observó Humboldt, reina la oscuridad más absoluta que la luz del Sol y de la Tierra nunca alcanzan a disipar. Los mitologistas lo hubieran convertido, y con razón, en la boca del infierno.

—Newton —dijo Barbicane—, es el tipo más perfecto de montañas anulares de las que en la Tierra no existe ningún ejemplar. Prueban que la formación de la Luna, por enfriamiento, se debe a causas violentas, pues, mientras que, por el empuje de los fuegos interiores, los relieves se proyectaban alcanzando alturas considerables, el fondo se retiraba y descendía considerablemente por debajo del nivel lunar.

—Puede que tengas razón —respondió Michel Ardan.

Minutos después de haber pasado por encima de Newton, el proyectil dominaba directamente la montaña anular de Moret. Pasó relativamente lejos de las cumbres de Blancanus y, hacia las siete y media de la tarde, alcanzó el circo de Clavius83.

Este circo, uno de los más notables del disco, está situado a 58° de latitud sur y a 15° de longitud este. Se calcula que tiene una altura de siete mil noventa y un metros. Los viajeros, que se encontraban a cuatrocientos kilómetros de distancia, distancia que, gracias a las lentes, quedaba reducida a cuatro, pudieron admirar el conjunto de aquel inmenso cráter.

—Los volcanes terrestres —dijo Barbicane— no son más que toperas, comparados con los volcanes de la Luna. Al medir los antiguos cráteres formados por las primeras erupciones del Vesubio y del Etna, se pudo comprobar que apenas tenían seis mil metros de diámetro. En Francia, el circo de Cantal84 tiene diez kilómetros; en Ceilán, el circo de la isla tiene setenta kilómetros, y se le considera el más grande del globo. ¿Pero qué son esos diámetros comparados con el de Clavius, sobre el que nos encontramos en este momento?

—¿Pues cuánto mide? —preguntó Nicholl.

—Doscientos veintisiete kilómetros —respondió Barbicane—. Es cierto que este circo es el más importante de la Luna, pero existen muchos otros que llegan a medir doscientos, ciento cincuenta, cien kilómetros.

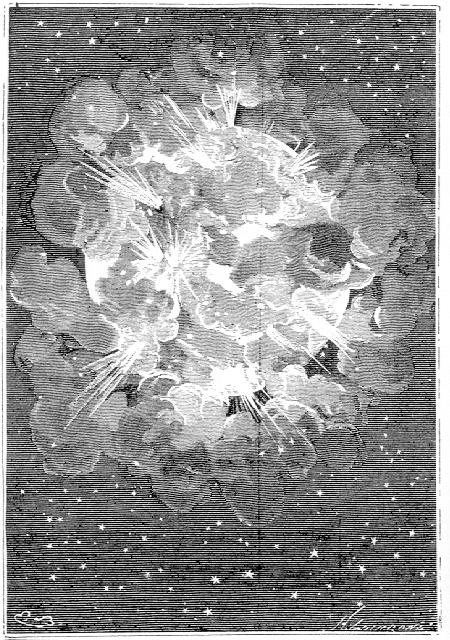

—¡Ay, amigos —exclamó Michel Ardan—, figuraos lo tranquilo que habrá sido este astro de la noche cuando todos estos cráteres, repletos de truenos, vomitaban, todos a un tiempo, torrentes de lava, lluvias de piedras, nubes de humo y capas de llamas! ¡Menudo espectáculo más prodigioso debía ser aquél, y ahora qué decadencia! Esta Luna no es más que la magra carcasa de un espectáculo de fuegos artificiales cuyos petardos, cohetes, buscapiés y ruedas, después de haber ardido con magnífico resplandor, no han dejado más que unos tristes pedazos de cartón. ¿Quién sabe cuál fue la causa, la razón, la justificación de todos esos cataclismos?

Barbicane no escuchaba a Michel Ardan. Contemplaba las escarpaduras de Clavius formadas por grandes montañas que se extendían a lo largo de varias leguas. En el fondo de aquella inmensa cavidad se abría un centenar de pequeños cráteres extintos que agujereaban el suelo como si fuera un colador, dominado por un pico de cinco mil metros.

Todo alrededor, la llanura tenía un aspecto desolado. ¡No hay nada tan árido como aquellos relieves, nada tan triste como aquellas ruinas de montañas, y, si se nos permite la expresión, como aquellos trozos de picos y de montes desparramados por el suelo! Daba la impresión de que el satélite había reventado por aquel lugar.

El proyectil seguía avanzando, y el caos no se modificaba. Circos, cráteres, montañas desmoronadas se sucedían sin cesar. No se veían ni mares, ni llanuras. Era como una Suiza o una Noruega sin fin. Al cabo, en el centro de aquella región resquebrajada, en su punto culminante, surgió la más espléndida de las montañas del disco lunar, la deslumbrante Tycho, que conservará eternamente para la posteridad el nombre del ilustre astrónomo de Dinamarca.

Cuando se observa la Luna llena, en un cielo sin nubes, cualquiera puede contemplar este punto brillante del hemisferio sur. Para calificarlo, Michel Ardan utilizó todas las metáforas que se le pasaron por la imaginación. ¡Para él, Tycho era un ardiente foco de luz, un centro de irradiación, un cráter que vomitaba rayos! ¡Era el cubo de una resplandeciente rueda, una estrellamar que ceñía el disco con sus tentáculos de plata, un ojo inmenso repleto de llamas, un nimbo forjado para la cabeza de Plutón! ¡Era como una estrella lanzada por la mano del Creador, que se hubiera aplastado contra la faz de la Luna!

Tycho forma semejante concentración luminosa, que los habitantes de la Tierra pueden divisarla sin anteojo, aunque se encuentra a cien mil leguas de distancia. ¡Imagínense ustedes cuál no sería su intensidad para los observadores que la contemplaban desde ciento cincuenta leguas solamente! A través de aquel puro éter, su resplandor resultaba insoportable, y Barbicane y sus amigos tuvieron que oscurecer el ocular de los anteojos con humo de gas para poder soportar su brillo. Luego, mudos, tan sólo capaces de pronunciar algunas interjecciones de admiración, se quedaron mirándola, contemplándola. Todos sus sentimientos, todas sus impresiones se concentraron en sus miradas, como la vida, cuando se experimenta una violenta emoción, se concentra por entero en el corazón.

Tycho pertenece al sistema de montañas radiantes, como Aristarco y Copérnico. Pero de todas ellas, es la más completa, la más acentuada, y ofrece un irrecusable testimonio de la espantosa acción volcánica a la que se debe la formación de la Luna.

Tycho está situada a 43° de latitud meridional, y a 12° de longitud este. Su centro está ocupado por un cráter de ochenta y siete kilómetros de diámetro. Su forma es algo elíptica y está rodeada por un recinto de escarpaduras anulares que, por el este y por el oeste, dominan la llanura exterior desde una altura de cinco mil metros. Es como una serie de Monts Blancs, dispuestos alrededor de un centro común, y coronados por una radiante cabellera.

Lo que es esta incomparable montaña, el conjunto de los relieves que convergen en ella, las extumescencias85 interiores de su cráter, jamás fotografía alguna ha sido capaz de reproducirlo. Porque resulta que es en plenilunio cuando Tycho se muestra en todo su esplendor, y entonces le faltan las sombras, carece de los escorzos de la perspectiva y las pruebas fotográficas salen muy claras. Y es ésta una circunstancia bien enojosa, pues sería muy curioso poder reproducir tan extraña región con toda la exactitud de una fotografía. No es más que una aglomeración de agujeros, cráteres, circos, un vertiginoso cruce de crestas; luego, hasta donde la vista alcanza, toda una red volcánica lanzada sobre aquel suelo pustuloso. Se comprende, por tanto, que las ebulliciones de la erupción central hayan conservado su forma primitiva. Cristalizadas al enfriarse, han estereotipado el aspecto que antaño ofrecía la Luna bajo la influencia de las fuerzas plutónicas.

La distancia que separaba a los viajeros de las cumbres anulares de Tycho no era tan grande como para que no pudieran anotar sus principales detalles. Sobre el terraplén que forma la circunvalación de Tycho, las montañas, aferradas a los flancos de los declives interiores y exteriores, se escalonaban como gigantescas terrazas, que parecían trescientos o cuatrocientos pies más altas por el oeste que por el este. Ningún sistema de castrametación86 terrestre se podía comparar con aquella fortificación natural. Cualquier ciudad que se hubiera construido en el fondo de aquella cavidad habría resultado absolutamente inaccesible.

¡Inaccesible y maravillosamente tendida sobre aquel suelo accidentado, cubierto de pintorescos desniveles! Y es que, efectivamente, la naturaleza no había dejado liso y vacío el fondo de aquel cráter, que tenía una orografía especial, un sistema montañoso que lo convertía en un mundo aparte. Los viajeros pudieron percibir, con toda claridad, conos, colinas centrales, notables movimientos del terreno, naturalmente dispuestos para albergar las obras maestras de la arquitectura selenita. Allá se dibujaba el emplazamiento de un templo, aquí el de un foro, en este lugar, los basamentos de un palacio, y en aquel otro, la planicie de una ciudadela. Todo ello dominado por una montaña central de mil quinientos pies. ¡Amplio circuito en el que hubiera cabido diez veces toda la Roma clásica!

—¡Ah! —exclamó Michel Ardan, entusiasmado ante semejante panorámica—. ¡Qué magnífica ciudad se podría construir dentro de ese anillo de montañas! ¡Ciudad tranquila, apacible refugio situado fuera de todas las miserias humanas! ¡Qué bien vivirían ahí, tranquilos y aislados, todos esos misántropos, todos los que odian a la humanidad, todos los que aborrecen la vida en sociedad!

—¿Todos? ¡Mira que no iban a caber! —le respondió Barbicane sin inmutarse.

- 83. Christophorus Clavius es el nombre latinizado de Christopher Klan (1537-1612), jesuita y matemático alemán que fue reclamado por el papa Gregorio XIII para la reforma del calendario, y a él se debe la fijación de sus principales características.

- 84. Macizo volcánico de Francia, en la Auvernia, cuya cima más alta es el Plomb du Cantal, con 1.858 metros. El Cantal forma un macizo circular de 80 kilómetros de diámetro.

- 85. Verne crea la palabra extumescence, no existente en francés, a partir de la primitiva tumescence (= hinchazón, tumefacción). En castellano tenemos intumescencia, pero tampoco extumescencia. Se respeta para conservar la rareza querida por el autor. Verne describe cosas tan desmesuradas e imposibles, que a veces se ve obligado a inventar palabras. Esta misma palabra aparece también en la página 105 de Viaje al centro de la Tierra, publicado en esta misma colección. El lector interesado en el tema puede consultar el Apéndice a esa obra.

- 86. Arte de disponer los campamentos militares.

- 30 reads