Después de la poderosa explosión con la que se inicia el viaje del proyectil sus valientes tripulantes se recuperan de la violenta sacudida y se ocupan de averiguar si el proyectil se encontraba rumbo a la Luna o si por el contrario habían acabado en el fondo del golfo de Méjico.

¿Qué había sucedido? ¿Cuál había sido el efecto de tan tremenda sacudida? ¿Habría conseguido el ingenio de los constructores del proyectil resultados satisfactorios? ¿Se habría amortiguado el choque gracias a los resortes, los cuatro tampones, los colchones de agua, los tabiques parachoques? ¿Se habría logrado dominar el tremendo impulso de aquella velocidad inicial de once mil metros, suficiente como para atravesar París o Nueva York en un segundo? Todo esto es lo que se preguntaban los miles de testigos de tan emocionante escena. ¡Olvidaban la finalidad del viaje y no pensaban más que en los viajeros! Y si alguno de ellos —por ejemplo, J. T. Maston— hubiera podido echar un vistazo al interior del proyectil, ¿qué habría visto?

En aquel momento nada. El interior de la bala estaba completamente a oscuras. Pero sus paredes cilindro-cónicas habían resistido estupendamente. No tenían ni una grieta, ni una flexión, ni una deformación. El admirable proyectil ni siquiera se había alterado bajo la intensa deflagración de las pólvoras, ni se había derretido, como algunos al parecer temían, convirtiéndose en lluvia de aluminio.

En resumidas cuentas, en el interior apenas se notaba algo de desorden. Algunos objetos habían salido despedidos contra la bóveda, pero los más importantes, al parecer, no habían sufrido ningún percance con el choque y seguían perfectamente amarrados.

Sobre el disco móvil, rebajado hasta el casquillo tras la rotura de los tabiques que dio lugar a que se soltara agua, se veían tres cuerpos inertes. Barbicane, Nicholl, Michel Ardan, ¿todavía respiraban? Tal vez el proyectil no fuera sino un féretro de metal que se llevaba a tres cadáveres por el espacio…

Minutos después de que el proyectil se pusiera en marcha, uno de aquellos cuerpos hizo un movimiento; agitó los brazos, levantó la cabeza y logró ponerse de rodillas. Era Michel Ardan. Se palpó, lanzó un sonoro «ejem», y luego dijo:

—Michel Ardan, completo. ¡A ver los otros!

El valeroso francés quiso ponerse en pie, pero no pudo. Se le iba la cabeza; la sangre, violentamente inyectada, le cegaba, y estaba como borracho.

—¡Brr! —exclamó—. Tengo la misma sensación que si me hubiera bebido dos botellas de Corton 1. ¡Lo malo es que esto no es tan agradable!

Luego se pasó varias veces la mano por la frente, se frotó las sienes y gritó con voz firme:

—¡Nicholl! ¡Barbicane!

Aguardó con ansiedad. No obtuvo respuesta alguna. Ni siquiera un suspiro que indicase que el corazón de sus compañeros seguía latiendo. Volvió a llamarlos. El mismo silencio.

—¡Diablo! —dijo—. ¡Cualquiera diría que se han caído de cabeza desde un quinto piso! ¡Bah! —añadió con aquella imperturbable confianza que nada lograba frenar—. Si un francés ha sido capaz de ponerse de rodillas, bien podrán dos americanos ponerse en pie. Pero ante todo, vamos a ver si aclaramos la situación.

Ardan notaba que le volvía la vida a raudales. Se le aquietaba la sangre y recobraba su acostumbrada circulación. Tras algunos esfuerzos más, logró recuperar el equilibrio. Consiguió levantarse, sacó del bolsillo una cerilla, frotó el fósforo y la prendió. Luego la acercó al mechero y lo encendió. El recipiente no había sufrido ningún percance y el gas no se había salido. Por supuesto que, si esto hubiera sucedido, se habría notado el olor y, naturalmente, Michel Ardan no habría paseado impunemente una cerilla encendida en aquel lugar lleno de oxígeno. El gas, combinado con el aire, habría producido una mezcla detonante cuya explosión habría concluido lo que tal vez ya la sacudida había iniciado.

Después de encender la luz, Ardan se inclinó sobre los cuerpos de sus compañeros, que se hallaban tendidos uno sobre otro, como masas inertes. Nicholl estaba encima y Barbicane debajo.

Ardan enderezó al capitán, lo recostó contra un diván y le dio un vigoroso masaje que, inteligentemente practicado, reanimó a Nicholl; éste abrió los ojos, recobró inmediatamente su sangre fría, cogió la mano de Ardan y, lanzando un vistazo a su alrededor, le preguntó:

—¿Y Barbicane?

—Vayamos por turnos —le respondió tranquilamente Michel Ardan—. He comenzado por ti, Nicholl, porque estabas encima. Ahora miraremos cómo está Barbicane.

Dicho esto, Ardan y Nicholl levantaron al presidente del Gun-Club y lo colocaron sobre el diván. Al parecer, Barbicane había sufrido más que sus compañeros. Estaba sangrando, pero Nicholl se tranquilizó al comprobar que la hemorragia se debía a una herida sin importancia en el hombro, una simple rozadura que limpió cuidadosamente.

No obstante, Barbicane tardó bastante tiempo en volver en sí, cosa que asustó a sus dos amigos, que le daban fricciones incansablemente.

—Y, sin embargo, respira —decía Nicholl acercando el oído al pecho del herido.

—Sí —respondía Ardan—, respira como quien tiene la costumbre de efectuar esta operación a diario. Hay que seguir con los masajes, Nicholl, hay que seguir con energía.

Y efectivamente, los dos improvisados médicos le dieron tantos y tan bien dados masajes, que Barbicane acabó por recobrar el sentido. Abrió los ojos, se incorporó, cogió la mano de sus dos amigos y abrió la boca para preguntar:

—Nicholl, ¿nos hemos puesto en marcha?

Nicholl y Ardan se miraron. Hasta ese momento no se habían preocupado del el proyectil, pendientes tan sólo de los pasajeros y no del vagón.

—A propósito, ¿nos hemos puesto en marcha? —repitió Michel Ardan.

—¡Mira que si estamos tan tranquilos sobre el suelo de la Florida! —exclamó Nicholl.

—¡O en el fondo del golfo de Méjico! —añadió Michel Ardan.

—¡Sólo faltaba eso! —exclamó el presidente Barbicane.

La doble hipótesis que acababan de sugerir sus compañeros produjo que inmediatamente recuperase el sentido por completo.

En todo caso, todavía no podían pronunciarse sobre la posición del proyectil. Su aparente inmovilidad y la falta de comunicación con el exterior impedían resolver esta cuestión. Tal vez el proyectil recorría su trayectoria por el espacio; tal vez se había elevado un poco y luego había vuelto a caer en tierra, o quien sabe si en el golfo de Méjico, cosa que podía ser factible dada la escasa anchura de la península de la Florida.

El caso era grave y el problema interesante. Había que resolverlo sin tardanza. Barbicane, excitadísimo y venciendo su debilidad física merced a su energía moral, se puso en pie y se quedó escuchando. Fuera no había más que un profundo silencio, aunque el grueso acolchado bastaba para aislarlos de cualquier ruido de la Tierra. Sin embargo, a Barbicane le llamó la atención el siguiente detalle: la temperatura del interior del proyectil era elevadísima. El presidente sacó un termómetro de la funda que lo protegía y lo consultó. El instrumento indicaba cuarenta y cinco grados centígrados. Entonces exclamó:

—¡Sí, sí, nos movemos! ¡Este calor agobiante se filtra a través de las paredes del proyectil! Se debe a la fricción de éste con las capas de la atmósfera. Dentro de poco disminuirá porque ya vamos flotando en el vacío; o sea, que después de haber estado a punto de asfixiarnos, vamos a padecer unos fríos intensísimos.

—¿Entonces, Barbicane, te parece que a partir de este momento estamos fuera de los límites de la atmósfera terrestre? —preguntó Michel Ardan.

—Sin duda alguna, Michel. Escúchame. Son las diez y cuarenta y cinco. Hace aproximadamente ocho minutos que nos pusimos en marcha. Resulta que, si nuestra velocidad inicial no se hubiera reducido a causa de la fricción, en seis segundos hubiéramos podido atravesar las dieciséis leguas de atmósfera que rodean al esferoide.

—Perfectamente —respondió Nicholl—. Pero ¿en qué proporción calcula usted que disminuye la velocidad debido a la fricción?

—En un tercio, Nicholl —respondió Barbicane—. Es una proporción bastante considerable, pero, según mis cálculos, así es. De modo que, si partimos con una velocidad inicial de once mil metros, al salir de la atmósfera la velocidad habrá quedado reducida a siete mil trescientos treinta y dos metros; de cualquier modo, ya hemos superado esa etapa y…

—Y eso significa —dijo Michel Ardan— que nuestro amigo Nicholl ha perdido las dos apuestas: cuatro mil dólares porque el Columbiad no ha estallado y cinco mil dólares porque el proyectil se ha remontado a una altura superior a las seis millas. Nicholl, a cumplir.

—Primero tenemos que comprobarlo, y luego ya pagaremos —respondió el capitán—. Es muy posible que los razonamientos de Barbicane sean exactos y que yo haya perdido los nueve mil dólares, pero se me ocurre una nueva hipótesis que podría anular la apuesta.

—¿Cuál? —preguntó con viveza Barbicane.

—La hipótesis de que, por una u otra razón, no se hayan prendido las pólvoras y no nos hayamos puesto en marcha.

—¡Pardiez, capitán —exclamó Michel Ardan—, ésa sí que es una hipótesis digna de mi cerebro! ¡No es seria! ¡Pero si casi nos matamos al arrancar! ¿Acaso no te he hecho recobrar el sentido? ¿Acaso no sangra todavía el hombro del presidente por culpa de la sacudida inicial?

—De acuerdo, Michel —insistió Nicholl—. Pero contéstame a esto.

—Tú dirás, capitán.

—¿Has oído la detonación, que sin duda ha debido de ser formidable?

—No —respondió Ardan sorprendidísimo—. Efectivamente, no he oído la detonación.

—¿Y usted, Barbicane?

—Yo tampoco.

—¡Pues ya me explicarán! —dijo Nicholl.

—Y por cierto —murmuró el presidente—, ¿por qué no habremos oído la detonación?

Los tres amigos se miraron bastante desconcertados. Se enfrentaban a un fenómeno inexplicable. Y, sin embargo, el proyectil se había puesto en marcha y, por tanto, tuvo que haberse producido la detonación.

—En primer lugar, veamos dónde nos encontramos —dijo Barbicane—. Bajaremos los paneles.

Inmediatamente procedieron a efectuar esta operación, extremadamente sencilla. Las tuercas que sujetaban los pernos en las placas exteriores de la portilla cedieron bajo la presión de una llave inglesa. Empujaron los pernos hacia el exterior y cerraron el orificio que éstos dejaban con un tapón de caucho. De este modo, la placa exterior, sujeta por una bisagra como si fuera una porta 2, se dobló hacia fuera dejando al descubierto el cristal lenticular que cerraba la portilla. Había otro exactamente igual en la pared opuesta, otro en la cúpula del proyectil, y uno más en medio del casquillo inferior. Por tanto, se podía observar, en cuatro direcciones opuestas, el firmamento desde las aberturas laterales y, más directamente, la Tierra o la Luna, desde las aberturas superior e inferior del proyectil.

Barbicane y sus compañeros corrieron inmediatamente hacia el cristal descubierto. No se vislumbraba ningún rayo de luz. El proyectil estaba rodeado por una intensísima oscuridad. Y a pesar de ello, el presidente Barbicane exclamó:

—¡No, amigos míos, no hemos caído en tierra! ¡Y tampoco nos hemos hundido en el golfo de Méjico! ¡Sí! ¡Es cierto que nos remontamos por el espacio! ¡Mirad esas estrellas que brillan en la noche, y esa impenetrable oscuridad que va creciendo entre la Tierra y nosotros!

—¡Hurra! ¡Hurra! —gritaron a un tiempo Michel Ardan y Nicholl.

En efecto, aquellas tinieblas compactas demostraban que el proyectil había salido de la Tierra, ya que, en caso de que todavía se encontraran sobre su superficie, los viajeros hubieran podido percibir el suelo de la misma, claramente iluminado por la luz de la Luna. La oscuridad demostraba también que el proyectil había sobrepasado la capa de la atmósfera, pues la luz difusa, propagada por el aire, hubiera llevado hasta las paredes metálicas del proyectil un reflejo que tampoco se veía. La luz hubiera iluminado el cristal de la portilla, pero el cristal estaba oscuro. No había lugar a dudas. Los viajeros habían salido de la Tierra.

—He perdido —dijo Nicholl.

—¡Y te felicito por ello! —le respondió Ardan.

—Aquí tiene los nueve mil dólares —dijo el capitán sacando del bolsillo un fajo de billetes.

—¿Quiere que le haga un recibo? —preguntó Barbicane cogiendo el dinero.

—Si no le molesta, lo prefiero —respondió Nicholl—. Es lo correcto.

Y muy serio, con toda la flema, como si estuviera en la caja, el presidente Barbicane sacó del bolsillo un cuadernillo, arrancó una página en blanco, extendió a lápiz un recibo en toda regla, lo fechó, lo firmó, lo rubricó y se lo entregó al capitán, que lo guardó cuidadosamente en la cartera.

Michel Ardan se quitó la gorra y se inclinó sin decir ni pío ante sus dos compañeros. Todos aquellos formalismos en semejantes circunstancias lo habían dejado sin habla. Jamás había visto nada tan «americano».

Una vez concluida la operación, Barbicane y Nicholl volvieron a situarse ante la portilla para contemplar las constelaciones. Las estrellas se destacaban como puntos resplandecientes sobre el negro fondo del cielo. Pero por aquel lado no se podía percibir el astro de la noche que, desplazándose de este a oeste, se elevaba paulatinamente hacia el cenit. Y su ausencia provocó una reflexión de Ardan, que dijo:

—¿Y la Luna? Sólo faltaría que no acudiera a nuestra cita.

—Tranquilízate —le respondió Barbicane—. Nuestro futuro esferoide está donde debe estar, pero no podemos verlo desde este lado. Vamos a abrir la otra portilla lateral.

En el momento en que Barbicane se disponía a alejarse del cristal para ir a bajar el panel de la portilla opuesta, le llamó la atención la proximidad de un objeto luminoso. Era un disco enorme cuyas colosales dimensiones no se podían apreciar. La cara que miraba hacia la Tierra estaba muy iluminada. Se hubiera podido pensar que era una Luna pequeña que reflejaba la luz de la grande. Avanzaba con prodigiosa rapidez y, al parecer, describía alrededor de la Tierra una órbita que cortaba la trayectoria del proyectil. El movimiento de traslación de aquel cuerpo móvil iba acompañado por un movimiento de rotación sobre su propio eje, de modo que se comportaba como cualquier otro cuerpo celeste abandonado en el espacio.

—¡Eh! —gritó Michel Ardan—. ¿Qué es eso? ¿Es otro proyectil?

Barbicane no respondió. La aparición de aquel enorme cuerpo le sorprendía y le preocupaba. Podía darse el caso de que se encontraran con él, lo cual tendría deplorables resultados, tanto si el proyectil resultaba desviado de su ruta, como si un choque, que quebraría su impulso, lo precipitara hacia la Tierra, o si la fuerza de atracción del asteroide lo atraía hacia él irresistiblemente.

El presidente Barbicane sopesó rápidamente las consecuencias de aquellas tres hipótesis, que, en cualquier caso, podrían acarrear fatalmente el fracaso de su proyecto. Sus compañeros, mudos, contemplaban el espacio. El objeto, al irse acercando, crecía prodigiosamente y, merced a determinado efecto de ilusión óptica, daba la impresión de que el proyectil se precipitaba ante él.

—¡Dios mío! —gritó Michel Ardan—. ¡Los dos trenes van a encontrarse!

Instintivamente, los viajeros se echaron hacia atrás. Sintieron un pánico tremendo, aunque sólo duró unos segundos. El asteroide pasó a unos cuantos cientos de metros del proyectil y desapareció, no tanto por la velocidad de su trayectoria, sino porque su cara opuesta a la Luna se confundió de repente con la oscuridad absoluta del espacio.

—¡Buen viaje! —gritó Michel Ardan lanzando un suspiro de satisfacción—. ¡Digo! ¡Como si en el infinito no hubiera suficiente sitio para que un pobre y pequeño proyectil se pueda pasear sin miedo! ¡Vamos! ¿Y qué era ese globo pretencioso con el que hemos estado a punto de chocar?

—Ya lo sé —respondió Barbicane.

—¡Caramba! Lo sabes todo.

—Es un simple bólido —dijo Barbicane—. Pero un bólido enorme que la fuerza de atracción ha mantenido en estado de satélite.

—¡Será posible! —exclamó Michel Ardan—. ¿Quieres decir que la Tierra tiene dos lunas como Neptuno 3?

—Sí, amigo mío, dos lunas, aunque generalmente sólo se dice que tiene una, porque la segunda es tan pequeña y va a tanta velocidad, que los habitantes de la Tierra no pueden percibirla. Mas teniendo en cuenta determinadas perturbaciones, un astrónomo francés, el señor Petit 4, pudo determinar la existencia de este segundo satélite y calcular sus elementos. Según sus observaciones, el bólido tardaría en recorrer su órbita alrededor de la Tierra sólo tres horas y veinte minutos, cosa que implica una velocidad prodigiosa.

—¿Y todos los astrónomos admiten la existencia de semejante satélite? —preguntó Nicholl.

—No —respondió Barbicane—. Pero si se hubieran encontrado con él, como nos ha sucedido a nosotros, ya no podrían dudar de su existencia. Y ahora que lo pienso, ese bólido, que nos podía haber dado un buen disgusto si llega a chocar contra nuestro proyectil, va a permitirnos que conozcamos nuestra posición en el espacio.

—¿Cómo? —preguntó Ardan.

—Porque se conoce su distancia y, en el punto en el que lo encontramos, estábamos exactamente a ocho mil ciento cuarenta kilómetros de la superficie del globo terrestre.

—¡A más de dos mil leguas! —exclamó Michel Ardan—. ¡Al lado de esto, ya me diréis qué tienen que hacer los trenes exprés de ese pobrecito globo que llamamos Tierra!

—Ya lo creo —respondió Nicholl al tiempo que consultaba su cronómetro—. Son las once y sólo hace trece minutos que hemos salido del continente americano.

—¿Trece minutos nada más? —dijo Barbicane.

—Sí —respondió Nicholl—. Y si nuestra velocidad inicial de once kilómetros fuera constante, ahora nos desplazaríamos a casi diez mil leguas por hora.

—Todo eso está muy bien, amigos míos —dijo el presidente—. Pero seguimos sin resolver la cuestión de por qué no hemos oído la detonación del Columbiad.

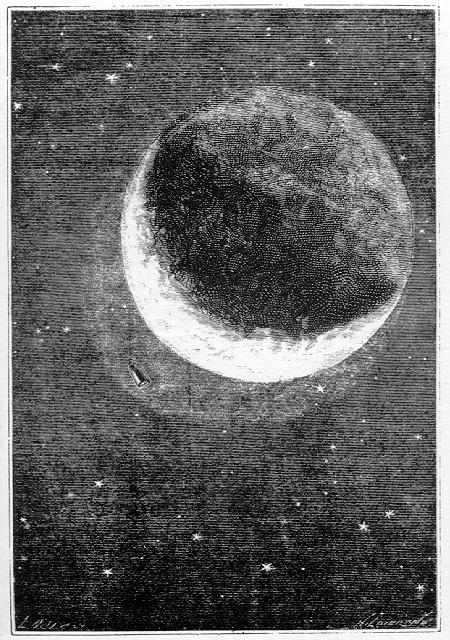

A falta de respuesta, se interrumpió la conversación y Barbicane, aunque seguía dándole vueltas en la cabeza al tema, se dedicó a bajar el panel protector de la otra portilla lateral, cosa que realizó sin la más mínima dificultad. A través del cristal, la Luna llenó de luz intensa el interior del proyectil. Nicholl, que era muy ahorrador, apagó el gas, que resultaba inútil y cuyo resplandor, además, molestaba para poder observar los espacios interplanetarios.

Entonces el disco lunar resplandeció con incomparable pureza. Sus rayos, sin tamizar por los vapores de la atmósfera terrestre, se filtraban a través del cristal saturando el aire interior del proyectil con argentinos reflejos. El negro telón del firmamento duplicaba verdaderamente el resplandor de la Luna, la cual, en aquel vacío del éter poco apto para la difusión, no eclipsaba a las vecinas estrellas. Desde aquel punto de vista, el cielo ofrecía un aspecto completamente nuevo que la mirada humana no podía imaginar.

Ya pueden ustedes suponerse el interés con el que aquellos audaces contemplaban al astro de la noche, objetivo supremo de su viaje. El satélite de la Tierra, en su movimiento de traslación, se iba aproximando insensiblemente al cenit, punto matemático que debería alcanzar aproximadamente noventa y seis horas más tarde. Sus montañas, sus llanuras, todo su relieve no se llegaba a percibir más claramente que si lo estuvieran contemplando desde un punto cualquiera de la Tierra; pero su luz, a través del vacío, se difundía con incomparable intensidad. El disco resplandecía como un espejo de platino. De la Tierra, que había bajo sus pies, los viajeros ya se habían olvidado por completo.

Fue el capitán Nicholl el que primero les llamó la atención sobre el desaparecido globo.

—¡Es verdad! —respondió Michel Ardan—. No debemos ser ingratos con él. Y ya que nos alejamos de nuestra Tierra, al menos dediquémosle nuestras últimas miradas. ¡Quiero volver a contemplar la Tierra antes de que desaparezca por completo de mi vista!

Barbicane, con el fin de satisfacer los deseos de su compañero, se puso a despejar la ventana del fondo del proyectil, desde la cual podrían observar directamente la Tierra. A duras penas lograron desmontar el disco, arrastrado por el empuje de aceleración hasta el fondo del casquillo. Colocaron cuidadosamente los pedazos del mismo contra las paredes, pues quién sabía si todavía les podrían servir para algo. Entonces apareció un vano circular, de cincuenta centímetros de diámetro, practicado en la parte inferior del proyectil y cerrado por un cristal de quince centímetros de grosor, reforzado por armazón de cobre. Debajo del mismo había una placa de aluminio sujeta por pernos. En cuanto aflojaron las tuercas y se soltaron los pernos, la placa cayó hacia abajo y se estableció comunicación visual entre el interior y el exterior.

Michel Ardan se arrodilló sobre el cristal, que se veía oscuro, como opaco.

—Bueno, ¿dónde está la Tierra? —exclamó.

—La Tierra —dijo Barbicane—, ahí la tienes.

—¡No me digas! —murmuró Ardan—. ¿Es esa rayita, ese creciente de plata?

—Sin duda alguna, Michel. Dentro de cuatro días, cuando haya Luna llena, es decir, en el momento en el que lleguemos a ella, tendremos Tierra nueva. La veremos como un creciente estrechísimo que al poco desaparecerá y, durante varios días, permanecerá sumida en la más profunda oscuridad.

—¡Conque eso es la Tierra! —repetía Michel Ardan contemplando con los ojos como platos aquella mínima porción de su planeta natal.

La explicación del presidente Barbicane era correcta. La Tierra, en relación con el proyectil, entraba en su última fase. Se encontraba en su octante y mostraba un creciente que se recortaba finalmente sobre el negro fondo del cielo. Su luz, que la densidad de la capa atmosférica hacía azulear, era menos intensa que la del creciente lunar, el cual mostraba considerables dimensiones. Parecía un enorme arco tendido sobre el firmamento. Algunos puntos, intensamente luminosos, sobre todo en su parte cóncava, anunciaban la presencia de elevadas montañas; pero a veces desaparecían bajo espesas manchas que nunca se ven en la superficie del disco lunar. Eran anillos de nubes dispuestos concéntricamente alrededor del esferoide terrestre.

Sin embargo, y debido a un fenómeno natural idéntico al que se produce en la Luna cuando ésta se encuentra en sus octantes, se podía llegar a percibir todo el contorno del globo terrestre. Todo el disco resultaba bastante visible por un efecto de luz cenicienta, menos apreciable que la luz cenicienta de la Luna. No es difícil comprender la razón por la que su intensidad es menor. Cuando el reflejo se produce sobre la Luna, se debe a los rayos solares que la Tierra proyecta sobre su satélite. Pero en este caso el fenómeno era inverso, es decir, se debía a los rayos solares que la Luna reflejaba sobre la Tierra. Y resulta que la luz terrestre es aproximadamente trece veces más intensa que la luz lunar, debido a la diferencia de volumen de los dos cuerpos. De lo cual se deriva que, en cuanto al fenómeno de la luz cenicienta, la parte oculta del disco de la Tierra se destaque con menos nitidez que el disco de la Luna, ya que la intensidad del fenómeno es proporcional a la fuerza de la luz de los dos astros. Hemos de añadir, además, que el creciente terrestre daba la impresión de formar una curva más alargada que la de un disco. Puro efecto de irradiación.

Mientras los viajeros intentaban penetrar con la vista las profundas tinieblas del espacio, un deslumbrante ramillete de estrellas fugaces se desplegó ante sus ojos. Cientos de bólidos, incandescentes al entrar en contacto con la atmósfera, dejaban sobre la oscuridad sus estelas luminosas, cubriendo con rayas de fuego la parte cenicienta del disco. En aquel momento la Tierra se encontraba en su perihelio, y el mes de diciembre es tan propicio para la aparición de estrellas fugaces, que los astrónomos han llegado a contar hasta veinticuatro mil por hora. Pero Michel Ardan, desdeñando los razonamientos científicos, prefirió creer que la Tierra despedía con sus más esplendorosos fuegos artificiales a tres de sus hijos.

¡Aquello era todo lo que alcanzaban a ver de aquel esferoide perdido en la oscuridad, astro inferior del mundo solar que, para los grandes planetas, se pone o sale como una simple estrella de la mañana o de la noche! ¡Imperceptible punto del espacio, aquel globo en el que habían dejado todos sus efectos, no era más que un creciente fugitivo!

Durante un buen rato, los tres amigos, sin pronunciar palabra, pero unidos por el mismo sentimiento, estuvieron contemplándolo mientras el proyectil se alejaba a una velocidad que disminuía de manera uniforme. Luego se vieron invadidos por una somnolencia irresistible. ¿Era cansancio físico y cansancio espiritual? Seguramente, pues tras la sobreexcitación de las últimas horas que habían pasado en la Tierra, era lógico que se produjera semejante reacción.

—Bueno —dijo Michel—, pues si a dormir toca, vamos a dormir.

De modo que se tumbaron en las colchonetas y al poco estaban los tres sumidos en un profundo sueño.

Pero no llevaban más que un cuarto de hora dormidos, cuando Barbicane se levantó de repente y despertó a sus compañeros diciéndoles a voces:

—¡Ya lo sé!

—¿Qué es lo que sabes? —le preguntó Michel Ardan levantándose de un brinco de la colchoneta.

—¡La razón por la cual no oímos la detonación del Columbiad!

—Tú dirás… —dijo Nicholl.

—¡Porque la velocidad de nuestro proyectil era mayor que la del sonido!

- 1. Vino de Borgoña.

- 2. En marina, las portas son aberturas, a modo de ventanas, que se dejan en los costados y en la popa de los buques, para dar luz y ventilación al interior de los mismos, para verificar su carga y descarga, y muy principalmente para el juego de artillería.

- 3. Efectivamente, el planeta Neptuno tiene dos satélites: Tritón y Nereida.

- 4. Probablemente se refiere a Alexis Thérèse Petit (1791-1820), físico francés, cuyos trabajos más conocidos los llevó a cabo junto a Pierre Louis Dulong (1785-1883), con el cual enunció la célebre ley que lleva su nombre.

- 21 reads