Para sorpresa del profesor Aronnax, el Nautilus se encamina hacia lo que parece un callejón sin salida: el mar Rojo. Sin embargo, los invitados del capitán Nemo se llevan una nueva sorpresa, pues lo que parece un mar sin salida resulta no serlo...

Durante la jornada del 29 de enero, la isla de Ceilán desapareció en el horizonte y el Nautilus se deslizó a veinte millas por hora por el laberinto de canales que separa las Maldivas de las Laquedivas. Bordeó incluso la isla de Kittan, tierra de origen madrepórico descubierta por Vasco de Gama en 1499 y una de las diecinueve islas principales del archipiélago de las Laquedivas, situado entre los 10º y los 14º 30´ de latitud norte, y los 69º y los 50º 72´ de longitud este.

Por entonces llevábamos recorridas dieciséis mil doscientas veinte millas, o siete mil quinientas leguas, desde nuestro punto de partida en los mares del Japón.

Al día siguiente —30 de enero—, cuando el Nautilus subió a la superficie, no había tierra a la vista. Navegábamos hacia el norte-noroeste, en dirección al mar de Omán, situado entre Arabia y la península Índica y que sirve de desembocadura al golfo Pérsico.

Se trataba evidentemente de un callejón sin salida. ¿Adónde nos llevaba el capitán Nemo? Lo ignoraba, lo que no satisfizo al canadiense, que aquel día me preguntó adónde nos dirigíamos.

—Vamos adonde al capitán se le antoje llevarnos.

—Ese antojo no puede llevarnos lejos —respondió el canadiense—. El golfo Pérsico no tiene salida y, si nos adentramos en él, no tardaremos en volver sobre nuestros pasos.

—Bien, entonces volveremos, amigo Ned, y si después del golfo Pérsico el Nautilus quiere visitar el mar Rojo, el estrecho de Bab el Mandeb siempre está ahí para darle paso.

—No le descubriré nada si le digo que el mar Rojo no es menos cerrado que el golfo, pues el istmo de Suez aún no está excavado y, aunque así fuera, un barco misterioso como el nuestro no se aventuraría por sus canales cortados por esclusas. Por lo tanto, el mar Rojo no es el camino que nos devolverá a Europa.

—Yo no he dicho que volvamos a Europa.

—Entonces, ¿qué supone usted?

—Supongo que después de haber visitado estos curiosos parajes de Arabia y Egipto, el Nautilus descenderá de nuevo por el océano Índico, quizá por el canal de Mozambique o tal vez bordeando las Mascareñas, para llegar al cabo de Buena Esperanza.

—¿Y una vez allí? —preguntó el canadiense con particular insistencia.

—Entonces penetraremos en ese Atlántico que no conocemos aún. ¡Ah, amigo Ned!, ¿ya se ha cansado de este viaje subacuático? ¿Le aburre el espectáculo siempre cambiante de las maravillas submarinas? Por mi parte, he de decir que me dará mucha pena terminar un viaje que tan pocos hombres tendrán la oportunidad de hacer.

—¿Sabe, señor Aronnax, que pronto hará tres meses que estamos prisioneros a bordo del Nautilus?

—No, Ned, no lo sé, no lo quiero saber y no cuento los días ni las horas.

—¿Y cuándo acabará esto?

—A su debido tiempo. Además, no podemos hacer nada y discutimos en vano. Si usted me dijera: «Se nos presenta una oportunidad de escaparnos», yo la discutiría con usted. Pero no es el caso y, para serle sincero, no creo que el capitán Nemo se aventure nunca por los mares europeos.

Por este breve diálogo se verá que yo, fanático del Nautilus, me había encarnado en la piel de su comandante. Ned Land terminó la conversación en forma de monólogo, diciendo:

—Todo eso está muy bien, pero, en mi opinión, donde hay enojo no hay placer.

Durante cuatro días, hasta el 3 de febrero, el Nautilus recorrió el mar de Omán a distintas velocidades y diversas profundidades. Parecía marchar al azar, como si dudara de qué rumbo seguir, pero nunca superó el trópico de Cáncer.

Al abandonar este mar, vimos por un instante Mascate, la ciudad más importante del país de Omán. Contemplé admirado su aspecto extraño, en medio de las rocas negras que la rodean y sobre las que resalta el blanco de sus casas y sus fuertes. Vi las cúpulas redondeadas de sus mezquitas, la elegante punta de sus minaretes, sus frescas y verdes terrazas. Pero apenas fue un atisbo, y el Nautilus no tardó en sumergirse en las oscuras aguas de aquellos parajes.

Luego bordeó a una distancia de seis millas las costas arábigas de Mahrah y Hadramaut y su línea ondulada de montañas, cubiertas de algunas ruinas antiguas. El 5 de febrero entramos por fin en el golfo de Aden, verdadero embudo introducido en ese cuello de botella de Bab el Mandeb que emboca las aguas del Índico en el mar Rojo.

El 6 de febrero el Nautilus navegaba con Aden a la vista, elevada sobre un promontorio que un estrecho istmo une al continente, como una especie de Gibraltar inaccesible cuyas fortificaciones fueron reconstruidas por los ingleses después de conquistarla en 1839. Entreví los minaretes octogonales de esta ciudad que, según el historiador Edrisi, fue en otro tiempo el enclave más rico y comercial de la costa.

Yo creía que el capitán Nemo, llegados a ese punto, daría marcha atrás, pero me equivocaba y, para mi sorpresa, no lo hizo.

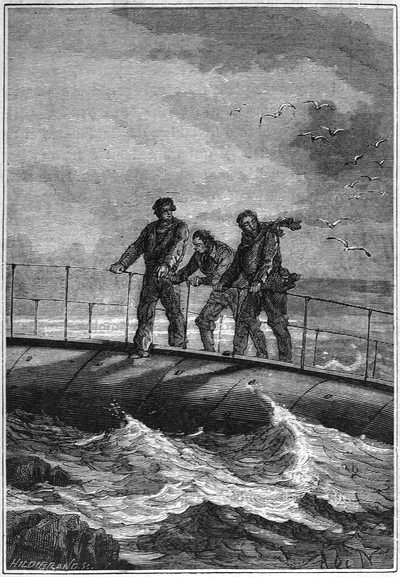

Al día siguiente, 7 de febrero, embocamos el estrecho de Bab el Mandeb, que en árabe significa «la puerta de las lágrimas». Con una anchura de veinte millas y una longitud de tan sólo cincuenta y dos kilómetros, para el Nautilus, lanzado a toda velocidad, atravesarlo fue cuestión de apenas una hora. Pero no pude ver nada, ni siquiera la isla de Perim, donde el gobierno británico ha fortificado la posición de Aden. Demasiados vapores ingleses o franceses de las líneas de Suez a Bombay, a Calcuta, a Melbourne, a Bourbon y a Mauricio surcaban ese estrecho pasaje para que el Nautilus se dejara ver por allí. Así que se mantuvo prudentemente entre dos aguas.

A mediodía surcábamos por fin las aguas del mar Rojo.

El mar Rojo, el célebre lago de las tradiciones bíblicas que apenas refrescan las lluvias, que ningún río importante riega, que sufre una incesante evaporación y que pierde cada año una capa líquida de un metro y medio. Golfo singular que, cerrado y con las condiciones de un lago, quedaría tal vez completamente desecado. Inferior en esto a sus vecinos, el mar Caspio y el mar Muerto, cuyo nivel sólo ha bajado hasta el punto en que su evaporación ha igualado exactamente el caudal de agua que recibe en su seno.

El mar Rojo tiene dos mil seiscientos kilómetros de longitud por doscientos cuarenta de anchura media. En tiempos de Ptolomeo y de los emperadores romanos fue la gran arteria comercial del mundo, y la construcción del istmo le devolverá la antigua importancia que los ferrocarriles de Suez ya han restituido en parte.

Ni siquiera traté de comprender el capricho que podía haber inducido al capitán Nemo a llevarnos al golfo, pero aprobé sin reservas que el Nautilus se adentrara en él. El barco adoptó una velocidad media, ya manteniéndose en la superficie, ya sumergiéndose para evitar algún barco, y así pude observar las dos caras de ese mar tan curioso.

Desde primera hora de la mañana del 8 de febrero divisamos Moka, ciudad actualmente en ruinas, cuyas murallas caen al mero ruido del cañón y que protegen aquí y allá algunas verdes palmeras. Ciudad en otro tiempo importante, que contenía seis mercados públicos, veintiséis mezquitas y cuyos muros, defendidos por catorce fortines, formaban un cinturón de tres kilómetros.

Luego el Nautilus se acercó a las costas africanas, donde la profundidad del mar es mayor. Allí, entre dos aguas límpidas como el cristal, por los paneles abiertos pudimos contemplar admirables florestas de relucientes corales y vastas paredes de roca revestidas de un espléndido manto verde de algas y fucos. ¡Qué indescriptible espectáculo! ¡Qué variedad de escenarios y paisajes en la lisura de los escollos e islotes volcánicos que lindan con la costa libia! Pero donde aquellas arborizaciones se mostraron en todo su esplendor fue cerca de las orillas orientales que el Nautilus no tardó en bordear, en las costas de Tehama. Allí el muestrario de zoófitos no sólo florecía bajo el nivel del mar, sino que formaba entrelazamientos pintorescos, que se desplegaban a diez brazas por encima de la superficie. Éstos eran más caprichosos pero no menos coloristas que aquellos, cuyo frescor se mantenía por la húmeda vitalidad de las aguas.

¡Cuántas horas gozosas pasé así ante el cristal del salón! ¡Cuántos nuevos ejemplares de la flora y la fauna submarinas admiré bajo el resplandor de nuestro fanal eléctrico! Fungias agariciformes; actinias de color pizarroso, como la thalassianthus aster; tubíporas en forma de flauta que sólo esperaban a ser tocadas por el dios Pan, conchas típicas de esos mares que se instalan en las excavaciones madrepóricas y cuya base se contornea en una corta espiral; y, por último, mil especímenes de un polipero que aún no había observado, la vulgar esponja.

La clase de los espongiarios, primera del grupo de los pólipos, ha sido creada precisamente por ese curioso producto cuya utilidad es incuestionable. La esponja no es un vegetal, como aún consideran algunos naturalistas, sino un animal del último orden, un polipero inferior al del coral. Su condición animal no es dudosa, y ni siquiera podemos suscribir la opinión de los antiguos, que la consideraban un ser intermedio entre la planta y el animal. No obstante, debo decir que los naturalistas no se ponen de acuerdo sobre el modo de organización de la esponja. Para unos es un polipero y para otros, como Milne-Edwards, un espécimen aislado y único.

La clase de los espongiarios contiene cerca de trescientas especies que se encuentran en un gran número de mares y hasta en algunos ríos, donde han recibido el nombre de fluviátiles. Pero sus aguas predilectas son las del Mediterráneo, el archipiélago griego, la costa de Siria y la del mar Rojo. Allí se reproducen y se desarrollan estas esponjas finas y suaves cuyo valor llega a alcanzar los cincuenta francos: la esponja rubia de Siria, la dura de Barbería, etc. Pero como no podía esperar estudiar estos zoófitos en las escalas de Levante, de las que nos separaba el infranqueable istmo de Suez, me conformé con observarlas en las aguas del mar Rojo.

Llamé a Conseil a mi lado, mientras el Nautilus pasaba rozando lentamente las hermosas rocas de la costa oriental a una profundidad media de ocho o nueve metros.

Allí crecían esponjas de todas las formas: pediculadas, foliáceas, globulosas, digitadas. Justificaban con bastante exactitud los nombres de canastillas, cálices, ruecas, astas de ciervo, pata de león, cola de pavo real o guante de Neptuno que les han atribuido los pescadores, más poetas que los sabios. De su tejido fibroso, recubierto de una sustancia gelatinosa semifluida, se escapaban incesantemente hilillos de agua que, tras haber llevado la vida a cada célula, eran expulsados por un movimiento contráctil. Esta sustancia desaparece tras la muerte del pólipo y se pudre liberando amoniaco. Entonces sólo quedan esas fibras córneas o gelatinosas de las que se compone la esponja doméstica, que adopta un tinte rosáceo y que se emplea para diversos usos según su grado de elasticidad, permeabilidad o resistencia a la maceración.

Esos poliperos se adherían a las rocas, a las conchas de los moluscos e incluso a los tallos de los hidrófitos. Cubrían las cavidades más pequeñas, unas a lo ancho y otras a lo alto o colgando como excrecencias coralígenas. Le expliqué a Conseil que las esponjas se pescaban de dos maneras, a la draga o a mano. Este último método, que requiere de buceadores, es preferible al primero, pues al respetar el tejido del polipero lo mantiene con un valor muy superior.

Los otros zoófitos que pululaban junto a los espongiarios consistían principalmente en medusas de una especie muy elegante. Los moluscos estaban representados por variedades de calamares que, según D’Orbigny, son particulares del mar Rojo, y los reptiles por tortugas virgata pertenecientes al género de los quelonios, que proporcionaron a nuestra mesa un plato fino y saludable.

En cuanto a los peces, eran numerosos y a menudo notables. Estos son los que las redes del Nautilus capturaban más frecuentemente: rayas, entre ellas las limas, de forma ovalada, color arcilloso y cuerpo sembrado de manchas azules irregulares, reconocibles por su doble aguijón dentado; arnacks de lomo plateado, pastinacas de cola puntiagudas y bockats, grandes mantas de dos metros de largo que ondulaban entre las aguas; aodontes completamente desprovistos de dientes, especie de cartilaginosos que se parecen a los escualos; ostracios dromedarios, cuya joroba termina en un aguijón curvo de un pie y medio de largo; ofidios, verdaderas morenas de cola plateada, lomo azulado y aletas pectorales negras ribeteadas de gris; pámpanos, especie de rodaballos con estrías doradas y adornados con los tres colores de Francia; blemios garamitos de cuatro centímetros de largo; soberbios carángidos, decorados con siete bandas transversales de un hermoso negro, aletas azules y amarillas y escamas de oro y plata; centrópodos; salmonetes oriflamos de cabeza amarilla; sargos, lábridos, pejepuercos, gobios, etc., y otros mil peces comunes en los oceános que ya habíamos atravesado.

El 9 de febrero el Nautilus navegaba por la parte más ancha del mar Rojo, comprendida entre Suakin, en la costa occidental, y Quonfodah, en la oriental, sobre un diámetro de ciento noventa millas. A mediodía, tras haber fijado la posición, el capitán Nemo subió a la plataforma, donde yo estaba. Me prometí no dejarle bajar sin haberle sondeado al menos acerca de sus planes futuros. Se acercó a mí en cuanto me vio, me ofreció amablemente un cigarro y dijo:

—Y bien, profesor, ¿le gusta el mar Rojo? ¿Ha podido observar las maravillas que contiene, sus peces y zoófitos, sus jardines de esponjas y sus bosques de coral? ¿Ha vislumbrado las ciudades construidas en sus riberas?

—Sí, capitán Nemo, y el Nautilus se ha prestado maravillosamente a ese estudio. ¡Qué barco tan inteligente!

—Sí, señor, inteligente, audaz e invulnerable. No teme ni a las terribles tempestades del mar Rojo ni a sus corrientes ni a sus escollos.

—En efecto, este mar se cita entre los más peligrosos y, si no me equivoco, en la Antigüedad su reputación era terrible.

—Cierto, señor Aronnax. Los historiadores griegos y latinos no hablan bien de él, y Estrabón dice que es especialmente duro cuando soplan los vientos etesios y durante la estación de lluvias. El árabe Edrisi, que lo describió bajo el nombre de golfo de Colzum, cuenta que muchos barcos naufragaban en sus bancos de arena y que nadie se atrevía a navegarlo de noche. Es, dice, un mar sujeto a espantosos huracanes, sembrado de islas inhóspitas y «que no ofrece nada bueno» ni en sus profundidades ni en la superficie. Y la misma opinión puede encontrarse en Arriano, Agatárquides y Artemidoro.

—Se nota que esos historiadores no han navegado a bordo del Nautilus.

—Sí —respondió sonriendo el capitán Nemo—, y en este punto los modernos no están más adelantados que los antiguos. Han hecho falta siglos para descubrir la potencia mecánica del vapor. Quién sabe si dentro de cien años veremos un segundo Nautilus. Los progresos son lentos, señor Aronnax.

—Es cierto, su barco se adelanta en un siglo, y puede que en varios, a su tiempo. ¡Qué lástima que un secreto así deba morir con su inventor!

El capitán Nemo no me respondió. Tras unos minutos de silencio, dijo:

—Me hablaba usted de lo que dicen los historiadores antiguos sobre los peligros que ofrece la navegación del mar Rojo…

—Es cierto —respondí—, pero ¿sus temores no eran exagerados?

—Sí y no, señor Aronnax —respondió el capitán Nemo, que parecía conocer a fondo «su mar Rojo»—. Lo que no es peligroso para un barco moderno, bien aparejado, sólidamente construido y dueño de su rumbo gracias al obediente vapor, ofrece toda suerte de peligros para las embarcaciones de los antiguos. Hay que imaginarse a los primeros navegantes que se aventuraban en barcos hechos de planchas cosidas con cuerdas de palmera, calafateados con resina machacada y embadurnados con grasa de cazón. Ni siquiera tenían instrumentos para determinar su rumbo y navegaban por intuición en medio de corrientes que apenas conocían. En tales condiciones los naufragios eran y habían de ser numerosos. Pero en nuestros días los vapores que hacen el servicio entre Suez y los mares del sur ya no tienen que temer la cólera de este golfo, a pesar de los monzones contrarios. Sus capitanes y pasajeros no se preparan antes de partir con sacrificios propiciatorios y a su regreso ya no van a dar gracias a los dioses al templo, adornados con guirnaldas y cintas doradas.

—Estoy de acuerdo, y el vapor parece haber borrado el agradecimiento del corazón de los marinos. Pero, capitán, puesto que parece haber estudiado a fondo este mar, ¿puede decirme de dónde le viene el nombre?

—Hay numerosas explicaciones al respecto, señor Aronnax. ¿Quiere saber la opinión de un cronista del siglo XIV?

—Con mucho gusto.

—Este fantasioso pretende que recibió su nombre tras el paso de los israelitas, cuando el faraón murió en las aguas que volvieron a cerrarse al grito de Moisés:

Como signo de este prodigio

el mar se tornó rojizo,

y no se les ocurrió otra cosa

que llamarle mar roja.

—Explicación de poeta, capitán, pero no me satisface, así que le pediré su opinión personal.

—Pues ahí va. En mi opinión, señor Aronnax, hay que ver en ese nombre de mar Rojo una traducción de la palabra hebrea «edrom», y si los antiguos le dieron ese nombre fue por la coloración particular de sus aguas.

—Sin embargo, hasta ahora sólo he visto aguas límpidas y sin ningún tinte particular.

—Sin duda, pero al avanzar hacia el fondo del golfo percibirá usted ese efecto singular. Recuerdo haber visto la bahía de Tor completamente roja, como un lago de sangre.

—Y ese color, ¿lo atribuye usted a la presencia de algún alga microscópica?

—Sí. Es una materia mucilaginosa de color púrpura producida por las plántulas raquíticas denominadas trichodesmies, de las que se precisan cuarenta mil para ocupar el espacio de un milímetro cuadrado. Quizá las encuentre cuando lleguemos a Tor.

—De modo, capitán, que esta no es la primera vez que recorre el mar Rojo a bordo del Nautilus.

—Así es.

—Entonces, puesto que antes habló del paso de los israelitas y de la catástrofe de los egipcios, le preguntaré si ha reconocido bajo las aguas restos de ese gran acontecimiento histórico.

—No, y por una excelente razón.

—¿Cuál?

—Que el lugar que atravesó Moisés con todo su pueblo está hoy tan lleno de arena que los camellos apenas pueden bañarse las patas. Comprenderá usted que mi Nautilus no tendría agua suficiente.

—¿Y ese lugar…?

—Ese lugar está situado un poco más arriba de Suez, en el brazo que antaño formaba un profundo estuario, mientras que el mar Rojo se extendía hasta los lagos Amargos. Ahora, sea o no milagroso ese paso, lo cierto es que los israelitas lo atravesaron para llegar a la Tierra Prometida y que el ejército del faraón sucumbió en ese lugar. Creo, pues, que unas excavaciones en esos arenales pondrían al descubierto una gran cantidad de armas e instrumentos de origen egipcio.

—Es evidente —respondí—, y hay que esperar que los arqueólogos hagan esas excavaciones tarde o temprano, cuando se erijan nuevas ciudades en ese istmo tras la construcción del canal de Suez, un canal bien inútil para un barco como el Nautilus.

—Sí, pero útil para el mundo entero —dijo el capitán Nemo—. Los antiguos habían comprendido bien la utilidad para sus prácticas comerciales de establecer una comunicación entre el mar Rojo y el Mediterráneo, pero no soñaron con abrir un canal directo y tomaron el Nilo como intermediario. Muy probablemente, el canal que unía el Nilo con el mar Rojo se comenzó bajo el reinado de Sesostris, a juzgar por lo que dice la tradición. Lo que es seguro es que, seiscientos quince años antes de Jesucristo, Necos emprendió la construcción de un canal alimentado por las aguas del Nilo, a través de la llanura de Egipto que mira a Arabia. Este canal se remontaba en cuatro días y su anchura era tal que dejaba pasar dos trirremes[4] de frente. Fue continuado por Darío, hijo de Hystaspo, y probablemente culminado por Ptolomeo II. Estrabón dice que lo utilizaban para la navegación, pero la escasa pendiente entre su punto de partida, cerca de Bubastis, y el mar Rojo no lo hacía navegable más que algunos meses al año. El canal sirvió para el comercio hasta el siglo de los Antonios. Abandonado, enarenado, posteriormente restablecido por orden del califa Omar, fue cegado definitivamente en el año 761 o 762 por el califa Almanzor para impedir que llegaran víveres a Mohamed ben Abdallah, que se había sublevado contra él. Durante su expedición a Egipto, el general Napoleón encontró los restos de estas construcciones en el desierto de Suez y, sorprendido por la marea, a punto estuvo de morir pocas horas antes de llegar a Hadjaroth, el mismo lugar donde Moisés había acampado tres mil años antes que él.

—Pues bien, capitán, lo que los antiguos no osaron emprender, la unión entre los dos mares que acortará en nueve mil kilómetros la ruta de Cádiz a la India, lo ha hecho Lesseps, quien dentro de poco habrá convertido África en una inmensa isla.

—Así es, señor Aronnax, y tiene derecho a sentirse orgulloso de su compatriota. Es un hombre que honra una nación más que los más ilustres capitanes. Como tantos otros, comenzó sufriendo trabas y negativas, pero ha triunfado gracias a su increíble voluntad. Es triste pensar que esta obra, que hubiera debido ser internacional y bastado para dar fama a un reino, sólo se culminará por la energía de un solo hombre. ¡Gloria, pues, a Lesseps!

—Sí, gloria a este insigne ciudadano —respondí, sorprendido por el tono que acababa de emplear el capitán Nemo.

—Desgraciadamente —prosiguió—, no puedo llevarle por el canal de Suez, pero podrá ver los grandes muelles de Port Said pasado mañana, cuando estemos en el Mediterráneo.

—¡En el Mediterráneo!

—Sí, profesor. ¿Le sorprende?

—Lo que me sorprende es pensar que estaremos allí pasado mañana.

—¿De veras?

—Sí, capitán, aunque debería estar acostumbrado a no sorprenderme de nada desde que estoy en su barco.

—¿Por qué esa sorpresa?

—Por la increíble velocidad que tendrá que imprimir al Nautilus si quiere estar pasado mañana en pleno Mediterráneo, tras haber dado la vuelta a África y doblado el cabo de Buena Esperanza.

—¿Quién ha dicho que vamos a dar la vuelta a África? ¿Quién ha hablado del cabo de Buena Esperanza?

—Pero, a menos que el Nautilus navegue en tierra firme y pase por encima del istmo…

—O por debajo, señor Aronnax.

—¿Por debajo?

—Sí —respondió tranquilamente el capitán Nemo—. Hace mucho tiempo que la naturaleza consigue bajo esa lengua de tierra lo que los hombres hacen hoy en su superficie.

—¡Cómo! ¿Hay un paso?

—Sí, un paso subterráneo al que he llamado «Arabian Tunnel». Arranca un poco más abajo de Suez y acaba en el golfo de Pelusa.

—Pero ¿ese istmo no está compuesto únicamente de arenas movedizas?

—Hasta cierta profundidad, sí, pero a cincuenta metros sólo hay una sólida base de roca.

—¿Y ha descubierto ese paso por azar? —pregunté cada vez más sorprendido.

—Por azar y razonando, profesor, e incluso más razonando que por azar.

—Le escucho, capitán, pero me resisto a creer lo que oigo.

—Ah, amigo mío. Aures habent et non audient, siempre ha sido así. No sólo existe un pasaje, sino que lo he utilizado varias veces. Si no, no me habría aventurado hoy en este callejón sin salida.

—¿Sería una indiscreción preguntarle cómo ha descubierto ese túnel?

—Amigo mío —me respondió el capitán—, no puede haber secretos entre personas que nunca han de separarse.

Pasé por alto su insinuación y me dispuse a escuchar el relato del capitán Nemo:

—Profesor, es un simple razonamiento de naturalista lo que me llevó a descubrir este paso que sólo yo conozco. Había observado que en el mar Rojo y en el Mediterráneo hay un cierto número de peces de especies absolutamente idénticas: ofidios, palometas, julias, percas, pejerreyes, voladores. Convencido de este fenómeno, me pregunté si no existiría una comunicación entre los dos mares. De ser así, la corriente subterránea forzosamente debía ir del mar Rojo al Mediterráneo por el simple efecto de la diferencia de niveles. Así que pesqué una gran cantidad de peces en las cercanías de Suez, les puse un anillo de cobre en la cola y los devolví al mar. Unos meses más tarde, en las costas de Siria, volví a capturar algunos de estos peces adornados con su anillo distintivo. La comunicación entre ambos mares me quedó así demostrada. La busqué con mi Nautilus, la descubrí y me aventuré por ella. Dentro de poco, profesor, usted también habrá franqueado mi túnel arábigo.

- 13 reads